NLPの定義

『NLPとは何か?」を最も忠実に説明するために、NLPの原点としての定義に触れておきます。

NLPの共同創始者リチャード・バンドラーとジョン・グリンダーはNLPの創成期に、その定義を『主観的体験の構造の研究』としました。

近年のリチャード・バンドラーの説明では、その後に『および、そこから生み出されるもの』とも追加されています。

つまり『主観的体験の構造の研究』と『その研究成果の応用』とがNLPだということです。

(the study of the structure of subjective experience and what can be calculated from that)

この定義はNLPを実践するほど、実に的確に言い表していると感じられてくるのですが、NLPをやる前の時点では掴みどころがないものかもしれません。

いくつかのポイントに分解しながら解説します。

目次

1.『主観的体験』

2.『(主観的)体験の構造』

3.『研究』

❹『および、そこから生み出されるもの』

❺まとめ

❻本コースへの影響

この言葉だけでNLPと心理学の違いが際立ちます。

心理学は学問であり、しかもアメリカでは科学の一部とされます。

科学の原則は『客観的に』示すところにあります。

研究者は研究対象を『外から』調べます。

そして、その調査結果をデータにして、誰にとっても同じ解釈ができるようにします。

その点、NLPは『主観的』なのです。

ですからNLPは科学でも学問でもありません。

『主観的』ということは「本人が自ら」ということです。

自分の心の中を自分で調べるのです。

本人が内省して『内から』心の中に何が起きているかを調べます。

その解釈も本人次第です。

他の人がどう思うかは関係ありません。

「本人にとって、どう作用しているか」が全てなのです。

心の中で起きていることが、本人にとって望ましい結果を生まないのであれば、それは問題と捉えられます。

ですからNLPでは、

「望ましくないことが起きているとき、自分の心の中では何が起きているか?」を調べて、その原因を特定して、望ましい形に修正するのです。

じゃあ、NLPは自分に対してしか使えない?

そうではありません。

他人に対しても、その人“本人”の心の中で起きていることを質問して調べれば良いのです。

あくまで主観的に調べられるのは本人だけだということで、その内容を教えてもらえれば、他人の心を捉えるのとも可能です。

そして『主観的』であるということは、「その人にとって」の話だとも言えます。

「一般的に」ではないのです。

心理学は客観的なデータを集めて「一般的な性質」を知ろうとします。

多少の個人差はあるけれど、一般に当てはまる性質を見つけて「心ってこういうもの」と述べる形です。

統計的にエビデンスが取られるのも、この理由です。

一方NLPは、ひたすら個人差にこだわります。

一人として同じ人はいない。

むしろ「個人差を生み出しているのは何か?」を調べます。

自分が他の人と、目の前の人が平均と異なっているのは、心の中の何が原因なのか?

そういう発想です。

客観的に他人の振る舞いを調べて「心について分かる」のが心理学だとしたら、NLPは主観的に自分の心の中を調べて「心を変える」ものだといえます。

NLPでは「あらゆる体験には構造がある」と考えます。

人間は外で起きた出来事を、五感を通して“体験”します。

シンプルに言えば、「何が起きているかを見て、聞いて、感じる。

そして、それに対して何かをしたり、考えたり、言ったりする」という流れです。

別の表現をすると、

「五感を通してインプットして、それに対して言動でアウトプットする」

とも言えます。

この一連の流れ、インプットからアウトプットまでが“体験”と呼ばれます。

心理学の多くの分野でも、この「インプットとアウトプットの関係」は調べます。

つまり「人は何があったときに、どんな反応をするか?」を調査するわけです。

ですが心理学では原則として「インプットとアウトプットの間に何があるか?」には踏み込みません。

そこは本人の心の“中”の話で、外から客観的に観察できないからです。

それに対してNLPは科学ではありませんから、堂々とその“中”を調べます。

体験している本人なら、その“中”を主観的に調べられます。

インプットとアウトプットの間にある『仕組み』に注目するのがNLPの特徴なのです。

そして、そこに個人差を生み出す違いを見つけます。

人は同じ出来事を体験しても、違った反応の仕方をするものです。

例えば、子供の泣き声を聞いて「うるさい!」と思う人もいれば、「かわいい」も思う人もいます。

逆に、外から見ると同じように反応しているようでも、そうする理由には違いがある場合もあります。

例えば心理学では「好意のある人の頼みごとには応じやすい」性質が知られていますが、「好きな人を喜ばせたい」理由の人もいれば、「断って嫌われたくない」理由の人もいるでしょう。

その人が「そのように反応する」のには、その人特有の理由があるはず。

その理由を「インプットとアウトプットの間」に探すのです。

ですが、ここで闇雲に「なぜ、そうしたんですか?」と質問しても役に立つ答えは見つかりません。

自然にしている反応は無意識的になっていて、理由を自覚していないからです。

そこでNLPでは「インプットとアウトプットの間の“体験”の仕方」を詳しく調べます。

同じ出来事に対して違った反応をする人を比べて、心の内側でどんな体験をしているかをインタビューしていったのです。

その結果、外から見ると同じ出来事であっても、心の内側でしている体験は別物だということが見えてきました。

違う体験をするから、違う反応が自然と起きる、ということです。

そして、その『内側での体験の仕方の違い』を調べていくと、いくつかの特徴が見つかってきました。

つまり「違い」は、“いくつかの”小さな部分によって生まれていて、大部分には共通する仕組みがあった、ということです。

この共通する仕組みは、誰しもが持っている心の内側の全体的な『構造』です。

心というものは決まった構造をしている。

外側からインプットされたものは、その構造の中を順番に通っていって体験され、アウトプットの反応を生み出す。

この原理をNLPでは、体験の仕方のモデルとして図解します。

「構造の中を順番に通って」というのがポイントです。

心の内側の構造を、ステップに分解して捉えるわけです。

そうして見てみると、

この各ステップに含まれる小さな個人差が、その人特有の体験を生み出していることが分かってきました。

例えば、高所恐怖症の人と、高いところが平気な人とでは、同じ場所に立っても心の内側では別の体験をしているのです。

体験の構造に含まれるステップを比較すると、小さな違いがあることが分かります。

インプットされた情報が、心の構造の中を通っていくときのステップ。

ここに『プログラムされた』個人差があるのです。

つまり言い換えると、NLPでは個人差を生むプログラムに注目する、ということです。

ここを踏まえると、NLPがすることとは…

「心の内側で起きる体験の流れをステップに分けた構造として捉え(モデル図)、その中身を調べる」

ことだと説明できます。

これを体験している本人が主観的に調べるから『主観的体験の構造』という表現になるわけです。

心の内側での体験の流れをステップに分けて調べる。

この作業をランダムにやっても有益な情報は得られません。

役に立てるためには関係性や特徴として『パターン』を探すのが一般的です。

パターンが分かれば、応用が効きます。

ここがNLPの定義おける『研究』の側面です。

具体的にNLPが探したのは「達人のやり方」のパターンです。

達人は一般とどう違うか?

それをプログラムの違いとして説明するわけです。

パターンとして捉えるためには、まず状況設定が揃っている必要があります。

同じような場面、同じような出来事に対して、上手く対応できる人(達人)と、そうでない人がいる。

このように「〇〇の場面で」の対応を比較します。

先ほどの説明に合わせるなら、

- 「同じ出来事」をインプットとして選び

- 「違う反応」をする人たちにインタビューして

- 「心の内側の体験の流れに含まれる違い」を比較する

という形です。

同じインプットに対して違う反応をするのは、途中にある「心の内側の体験の流れ」が違うはずだ、という想定です。

この「心の内側の体験の流れ」はステップに分かれた構造がありますから、各ステップに注目しながら、どの要素に違いが含まれているかを調べたわけです。

これが「違いを生み出す違い」と呼ばれるものです。

ここまで来ると、ようやくNLPの定義の全体『主観的体験の構造の研究』の意味が掴めてくるのではないでしょうか。

注意してもらいたいのは“達人”と呼んでいるのが、必ずしもポジティブな意味ではないことです。

- 高所恐怖症の人は「高いところを怖がる達人」

- 犬嫌いの人は「犬を怖がる達人」

- 人前で緊張する人は「緊張の達人」

- 注意散漫な人は「気が散る達人」

- 自分を責めがちな人は「ネガティブな考えの達人」

- …

何かの作業が『確実にこなせる』ことを“達人”と呼んでいます。

重要なのはパターンなのです。

いつも同じように反応する。

それはプログラムのせいだ、と考えるのです。

パターン化された反応の原因を“プログラム”、つまり「心の内側の体験の流れ(主観的体験の構造)」の違いに見つけます。

そして実際に「〇〇の反応パターンをする人は、プログラムの〜の部分に△△の特徴がある」のように研究成果を積み重ねてきました。

もちろんポジティブな意味での“達人”を調べたケースも沢山ありますが、本人が問題と捉えるような反応パターンもNLPは調べたのです。

『研究』としての興味だけであれば、ポジティブな意味での“達人”の特徴に集中するスタンスもあったでしょう。

さまざまな知恵や技術を見つけられたはずです。

ですがNLPは問題のパターンを生み出すプログラムも調べました。

ここにNLPの定義として後から追加された最後の部分『および、そこから生み出されるもの』が関係します。

(❶~❸についてはこちら)

<関連記事> NLPはコミュニケーション?「人間関係が改善される」

NLPがセミナービジネスになる前は、まさにここまでの定義どおり『主観的体験の構造の研究』だったと言えます。

創始者と開発者たちが『研究』をして、成果を発表していた段階です。

しかしやがてNLPは資格取得コースの形で一般に広められるようになります。

コースで紹介される内容には、それまでのNLPの研究成果が含まれていました。

何かを着実にやれる“達人”が心の内側で体験していること(=プログラム)を調べた結果だけではなく、

そのプログラムを変える方法を「NLPのテクニック」として集めていったのです。

これがつまり『(…の研究)および、そこから生み出されるもの』の部分です。

研究成果の応用として、テクニック(技法)の形に作り変えた、ということです。

注目されたのは、あらゆる反応パターンを生み出すプログラムです。

それが望ましい結果を生むものでも、問題を生むものでも、「何度でも同じパターンを繰り返せる」意味では“達人”です。

そのパターンが望ましければ、プログラムの特徴を調べて習得可能なものにする。

望ましいパターンを持っていない人が、新しくプログラムを取り入れる形です。

パターンが問題になるときには、その問題が無い人との違いを調べます。

問題パターンを生むプログラムの特徴が分かったら、それを修正したら良いわけです。

このとき、問題のプログラムを修正する方法は一種類ではありません。

問題パターンが無い人たちには、いくらでもバリエーションがあるからです。

実際にセミナーでも紹介される考え方ですが、プログラムに注目するNLPには「〇〇しないプログラム」という否定形のものは存在しません。

例えば「人前で緊張しない」には、

- 人前でも落ち着いていられる

- 人前でも普段と同じ

- 人前で自信をもって振る舞える

- 人前のほうが気合いが入る

- 人から注目されるのが嬉しい

- …など

いくらでも可能性があります。

「〇〇しない」と言われたら、「代わりに何をしているのか?」を考えるのがNLPの原則です。

ですから問題となるパターンを生み出すプログラムが特定できたら、どのようなやり方であれ、それを変えようとするのです。

- 問題を生むプログラムを壊す方法

- 弱める方法

- 違うパターンと置き換える方法

- 望ましいパターンに上書きする方法

- 選択肢を増やして選べるようにする方法

- …

さまざまです。

そのために最も重要なのは、問題パターンを生んでいるプログラムの特徴を見つけるところです。

そこさえ特定できれば、あとはいくらでも対処できます。

その一方、望ましい結果を生むプログラムを取り入れるだけでは上手くいきません。

既に問題パターンを生むプログラムを持っている人が、新たに望ましい結果を生むプログラムを取り入れたとします。

それでも古くからある問題パターンのプログラムは残ります。

むしろ新しいプログラムは定着までに時間がかかりますから、古いプログラムが働いて問題パターンになってしまうことのほうが起きやすいのです。

人前で緊張するプログラムを持っている人が「人前で自信をもって振る舞う」プログラムを取り入れたとしても、相変わらず緊張のほうが上回ってしまいやすい、ということです。

それほどまでに、緊張する人は「緊張の達人」なのです。

だからこそ、問題パターンの“達人”についても、そのプログラムを研究する必要があったと言えます。

まずは問題パターンが起こらないようにする。

そのように準備をして初めて、望ましいやり方のプログラムを取り入れられる状態になる。

実は、このところがNLPをやると人間関係が劇的に改善する理由です。

コミュニケーション技術を学ぶより、NLPのほうが結果が出る。

それは、コミュニケーション技術を学ぶのが「新しいプログラムを取り入れる」段階だからです。

人間関係で「問題パターンを生むプログラム」を変えないまま新しいプログラムを取り入れても、相変わらず問題パターンは出てきてしまうのです。

せっかく学んだコミュニケーション技術が上手く使えない状態になってしまうのです。

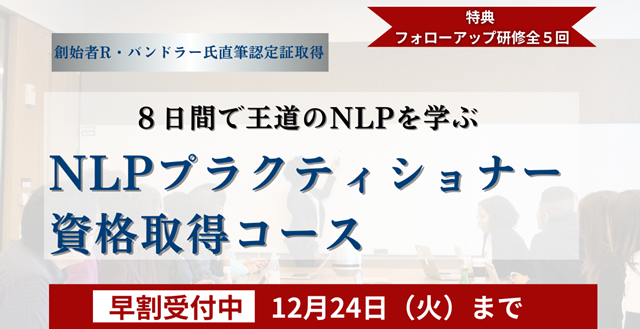

それと対応するようにNLPのプラクティショナーコースの認定要件は、大部分が「問題となるプログラムを変える」テクニックとなっています。

これらのテクニックはNLPの創始者たちの『研究成果』、つまり『研究から生み出されるもの』の部分です。

NLP開発当初に行われていたのは『研究』までだったのかもしれませんが、

セミナーでNLPが扱われるようになってからは、内容の中心がテクニックの紹介となっているのが現状なのです。

そのためNLPの定義にも

『(…の研究)および、そこから生み出されるもの』

の部分が追加されたと説明できます。

ということで、共同創始者の一人リチャード・バンドラーによるNLPの定義は、

『主観的体験の構造の研究、および、そこから生み出されるもの』とされています。

どんなことでもパターンとして何度でも繰り返せれば、そのパターンの“達人”だと言えます。

パターンとは、出来事(インプット)に対しての反応(アウトプット)です。

その間にある「心の内側での体験の流れ」が『主観的体験の構造』。

これがプログラムされていると考えます。

そのプログラムされた『主観的体験の構造』の特徴を『研究』して、特徴をしらべるだけでなく、それを変える方法が開発されました。

そうして開発された「プログラムを変える方法」が、『主観的体験の構造の研究から生み出されたもの』です。

それらがNLPのテクニックの中心として、現在の資格取得コースで紹介されています。

とはいえ『研究』の部分がNLPから抜け落ちたわけではありません。

世界中のNLPの実践者の中には、自ら『研究』を行って、その成果を発表している人たちもいます。

NLPプラクティショナーコースは基礎を扱う段階ですので、研究成果としてのテクニックを身につけることを目的に作られていますが、NLPそのものは現在進行形で開発され続けているのです。

私たちはリチャード・バンドラー系列の資格取得コースを運営しています。

ここで説明したバンドラーによる定義を尊重して組み立てたコースです。

比重としては『研究から生み出されるもの』、つまりテクニックの紹介が最大となります。

これは認定要件に従っているため当然のところかもしれません。

私たちの知る限り、多くの資格取得コースでは、テクニックを網羅的に紹介して、それを体験してもらうことが主目的と見受けられます。

一部のコースでは、知識の習得を着実にするような工夫をしていたり、テクニックの練習に時間を割いたりすることもあるようです。

それに対して私たちのコースでは、定義の前半部分『主観的体験の構造の研究』についても重視しています。

具体的には、次の2つの目標も含めたコース設計です。

- プログラムの仕組みと中身を、知識レベルでも体感レベルでも理解する(『主観的体験の構造』の部分)

- 望ましい結果を出せる人のプログラムを調べる(『…の研究』の部分)

『研究』については、興味のある人が個人的にやれるように、ぐらいの趣旨です。

プログラムの仕組みについては、説明としても実習としても、できるだけ記憶に残りやすく構成しています。

人の心をプログラム(主観的体験の構造)として捉える。

これが自然なものとして身につけば、NLPのテクニックを使っていないときでさえ、日常的にNLPをやっていることになるわけですから。

NLPプラクティショナー資格取得コース

開催講座

心理カウンセラー認定講座<初級>

心理カウンセラー認定講座<中級>

心理カウンセラー認定講座<上級>

実践コミュニケーション2級認定講座

実践コミュニケーション1級認定講座

実践コミュニケーション講師™養成コース

心理援助講座中級Ⅱ<カール・ロジャーズ>

心理援助講座<上級>

自己肯定感を高める心理ワークショップ

講座

実践心理カウンセラー

認定講座<初級>

【大阪】 5.31(土)満席

【大阪】 6. 1(日)満席

【札幌】 6.14(土)増設

【札幌】 6.15(日)満席

【東京】 7. 6(日)満席

【函館】 7.21(月)

【東京】 8. 2(土)増設

【東京】 8. 3(日)増設

【札幌】 8.23(土)

【大阪】 9.20(土)増設

【大阪】 9.21(日)

実践心理カウンセラー

認定講座<中級>

【札幌】 6. 14(土)・15(日)

【東京】 7. 5(土)・ 6(日)

【大阪】 9. 20(土)・21(日)

実践心理カウンセラー

認定講座<上級>

【札幌】 3~6月 満席

【東京】 11~2月

実践コミュニケーション

2級認定講座

【大阪】 5.31(土)満席

【大阪】 6. 1(日)満席

【札幌】 6.14(土)増設

【札幌】 6.15(日)満席

【東京】 7. 6(日)満席

【函館】 7.21(月)

【東京】 8. 2(土)増設

【東京】 8. 3(日)増設

【札幌】 8.23(土)

【大阪】 9.20(土)増設

【大阪】 9.21(日)

実践コミュニケーション

1級認定講座

【Zoom】 4月~ 6月

【Zoom】 9月~11月

実践コミュニケーション講師

養成コース

【東京】7月・9月

【札幌】11月・4月

心理ワークショップ

【札幌】 8.23(土)

【東京】11. 8(土)

【大阪】12. 6(土)

心理援助講座中級Ⅱ

「ミルトン・エリクソン」

【東京】2025年11・12月