トレーナーによって異なる到達点

これまでにも説明したように資格取得コースでは紹介しなければならない認定要件は決まっているものの、それ以外のところには大きな自由度があります。

それは、コースを通して提供する成果についても同様です。

トレーナーが何を目標としてセミナーをやるかにも、それぞれの違いが表れます。

これはNLPそのものの効果の話ではなく、そのNLPプラクティショナーコースの効果の話です。

資格取得コースを受講して得られるものが、コースによって大きく異なるので注意が必要でしょう。

ホームページなどで明言されないこともありますが、それぞれのトレーナーが必ず、『受講生の到達点』と、そのための『コース運営方針』とを持っているものです。

なぜならNLPを伝える立場にいる以上、誰もがNLPのことを“良いもの”と捉えていて、その“良いところ”を伝えたいはずだからです。

上にも触れたように、それぞれのトレーナーが独自の経緯と動機をもってNLPを始め、自分なりにNLPの魅力を見つけます。

そのためトレーナーによって「NLPの何が良いか?」の考えが大きく異なる現状があります。

これが講座全体の個性を生み出すわけです。

ここまでに触れた3つのポイント、

と比べると、この4つ目のポイント『セミナーによって異なる到達点』は、「コース中にどんな体験が含まれるか?」と大きく関わります。

NLPのセミナーは、そのセミナー形態そのものにも個性がある、ということです。

“セミナー形態”と言われてもピンときづらいかもしれませんので、例を挙げてみます。

仮に、あるトレーナーが「NLPのテクニックの奥深さ」に感銘を受けていたとしましょう。

その良さを伝えようとする。

結果としてセミナーの中身は、高度な技術のポイントを説明したり、複雑な見本を見せたりするものとなるかもしれません。

逆に「NLPは手順どおりにやれば誰でも結果が出るのが素晴らしい」と考えるトレーナーであれば、テキストに沿った説明や見本が多くなると想像されます。

あるいは「NLPの資格をとったからには、基本の用語は覚えていて欲しい」と思うトレーナーがいたとします。

そうすると知識の定着をうながすために、確認テストのようなことをする可能性が出てきます。

「NLPのテクニックを自然に使えるようになって欲しい」と考えているトレーナーの場合には、テクニックに慣れてもらうための宿題を用意していることもあります。

「次回までに10人を相手に練習してきてください」などと。

どの講座にも共通して含まれるのは『トレーナーが説明して、受講生が実習する』部分です。

その一方、コース期間中のそれ以外のところに、各コースならではの個性が表れるのです。

ということで、この4つ目のポイント『セミナーによって異なる到達点』について整理して書いてみます。

《受講生の到達点》

=コース終了時点で受講生にどうなっていてもらいたいか?

《トレーナーとしての方針》

=コース全体を通して受講生へ何を届けたいか?

このポイントは(自戒の念を込めて言えば)、あくまで「トレーナー自身の“勝手な”願い」でしかありません。

あなたが受講生として“求める”ものとは別枠に、トレーナー側から“求められる”ことになる内容です。

あなたの求めるものと合わない印象があったとしても、トレーナーはそれを「良い」と思ってやります。

悪く捉えないでいだだきたいのですが、これは受講生に向けた想いの表れなのです。

トレーナー自身が大切にしていることを受講生に届けたいのです。

その想いを叶えるためにこそ「受講生にやってもらいたいこと」が設定されて、(半ば)強要的にセミナー内容に含まれてくることになります。

受講するあなたの立場からしたら「(いつの間にか)やらされること、求められること」ですが、“やらない”選択ができるとは限りません。

あなた自身の好みや、あなたがNLPに求めるものと違っていたとすると、ストレス要因になりかねないところです。

このポイントの重要さを強調するために、1つ具体例を挙げておきましょう。

…とはいえ特定のトレーナーの批判には聞こえて欲しくありませんから、私たちが尊敬するNLPの共同創始者リチャード・バンドラーのケースを伝えることにします。

ときどき彼は、ともすると理不尽なことを言います。

下品な話も多く、ギリギリのブラックジョークを言うこともあります。

アメリカのコメディ文化に慣れている人や、バンドラーを崇拝している人は問題ないのですが、外国からの参加者の中には、この部分を嫌う人も少なくありません。

ここにはバンドラーの考える明確な意図があり、それこそがいかにもNLP的な特徴でもあるにもかかわらず、決して万人受けするものではないのです。

創始者がやってもそうなります。

どのトレーナーにも、…いえ、教える立場の人にであれば誰一人として避けられない性質でさえあります。

このように、トレーナーが“良い”と信じてやっていることが、受講生の期待に沿わない場合があり得ますから、このポイントを最後に挙げておきました。

充分に吟味していただきたいと願っています。

そうはいっても、「どうやって実際にチェックしたらいいんだ?」と疑問も出てくるところかもしれません。

この点について、私たちのセミナーの方針は『NLPプラクティショナー資格取得コース』の説明ページに明記してあります。

(→『セミナー運営のスタイル』)

しかし全てのNLPのコースについて、案内ページに同様の記述があるとは限りません。

そこで、問い合わせや見学のときに確認しておくと良さそうな点を補足しておきます。

ここを確認するためには、コース全体を通じた『セミナーの様子』を事前にイメージできていると都合がいいはずです。

典型的なNLPプラクティショナーコースの雰囲気※として思い浮かべながら、各段階におけるバリエーションの多さに注目してみてください。

(※ もっと詳しくNLPのセミナーの様子を見てみたい方は、見学に行ったりインターネットで動画を探したりしても良いかもしれません。多くのコースに共通する雰囲気は見てとれるでしょう。)

セミナー当日、開始時間までに受講生が集まります。セミナーが開始するまでの雰囲気にも差があります。

- 大きなイベントであるのを示すような躍動感のある音楽が流れていたり、

- オシャレなカフェのような落ち着いたBGMがあったり、

- 学校や予備校のように静かな待ち時間があったり、

- あるいは、和やかな歓談が始まっていたり…。

ここから既に、トレーナーの方針が見てとれます。

「どういう場にしたいか?」の考えが反映されています。

開始時刻になるとトレーナーが前に出てきて、セミナーが始まります。

トレーナーが立っているのか、座るのか。

受講生との距離はどれぐらいか、椅子の配置はどうか。

机はあるのか、スライドは使うのか。

このあたりだけでも、トレーナーと受講生との距離感や関係性、セミナー全体の雰囲気などが影響されます。

例えば「全体から良く見えるように」と一段高いステージを用意することもある一方、「受講生と同じ目線でいられるように」と同じ高さに座る場合もあります。

また開始時刻に対する考え方も分かれるところです。

全員の到着に合わせて柔軟にするのか、時刻ピッタリにするのか。

もちろん全員が時間どおりに到着できるわけではありませんから、遅刻した方への対応なども違いが表れやすい部分でしょう。

トレーナーが受講生の前に出てくると、トレーナーが何かしら話し始めるはずです。

前回の復習であったり、その日の内容の前置きであったり。

一日の準備をする段階といえそうです。

この話は、人によってはスライドやホワイトボードを使った『解説』になり、また人によっては具体的な『ストーリー』になったり、どこかで聞いた『イイ話(喩え話)』になったりします。

話を聞く時間がしばらく続くケースもあれば、話はそこそこに受講生たち自身に話してもらう時間に移るケースもあります。

場合によっては、アイスブレイクのような作業をやることもあるようです。

受講生自身に話してもらうというのは、前回の内容に関することを振り返って思い出してもらったり、近況報告をして一日のウォーミングアップをしてもらったりする作業です。

ここにも時間配分や、作業の運営の仕方などの差が出ます。

受講生の自主性を重視するのか、セミナー進行の時間配分を重視するのか…といった違いかもしれません。

冒頭の準備段階のあとは、いよいよその日のメインとなるセミナー内容に進みます。

休憩時間を挟みながら、以下のようなサイクルが繰り返されます。

…NLPについての情報。考え方や、関連知識、テクニックなど。

背景の補足や、そのNLP情報のメリットなどが話される。

このあとに実習を通して体験的に学ぶことについて土台となる理解をしてもらい、実習への動機づけをする。

…体験学習の手段となる実習についての手順説明。

テキストやスライドなどを使った説明、実習と同じ手順の実演(デモ)など、示し方はそれぞれ。

紹介されるNLPのテクニックの多くには、標準的な手順が用意されているため、その手順を把握するのはセミナーの主な内容の1つ。

《手順の示し方の例》

a. 資料を使った言葉だけの説明(デモはしない)

b. テキストの手順どおりにデモを見せる

- トレーナー自身が一人で見せる

- トレーナーとアシスタントが台本通りのデモを演じる

- アシスタントの実際の題材に対してトレーナーが対応する様子をデモで示す

- 受講生からボランティアを募り、その題材に対してトレーナーが対応する様子をデモで示す

c. テキストから離れたリアルなセッションをデモンストレーションする

- アシスタントの実際の題材に対してトレーナーが対応する様子をデモで示す

- 受講生からボランティアを募り、その題材に対してトレーナーが対応する様子をデモで示す

…時間効率を求めるか(a.)、分かりやすさを求めるか(b.)、臨場感を求めるか(c.)などの好みが分かれるところ。

…受講生がペア(またはグループ)になって、手順に沿って実習を進める時間。

話し合い、技術トレーニング、テクニックの実践など。

- テキストを見る/見ない

- サポートや指導が入る/入らない

- 時間厳守/時間調整

- 実用としての位置づけ/練習としての位置づけ

…あたりが顕著な差を示すところ。

※NLPのコースは実習時間が大部分を占めるため、実習の進め方への好みは特に重要

…受講生が自分の体験をシェア、やってみた上での質問、トラブルへの対処法など。

振り返りにかける時間や、全員に聞くかどうか、感想や意見に対するトレーナーの対応あたりは差が出やすいところ。

※質問については、どのタイミングで尋ねてOKかがセミナーによって異なる(いつでも質問可能、決められた時だけOK、実習前は受けつけないetc.)

実習を中心としたメインのセミナー内容が繰り返され、予定されていた項目が消化されたところで、その日のセミナーを締めくくる時間に移ります。

ここでも形式には違いが見られます。

- 受講生たち自身でグループとなって話をしながら一日を振り返ったり、

- 締めくくりのための短い全体実習が提供されたり、

- トレーナーから要約の説明や印象的なストーリーが話されたり。

クロージングのために割かれる時間もさまざまなようです。

もちろん、これによっても終了時間が予定ピッタリになるか、早まるか、延長されるかも影響されます。

帰宅時間を気にする方は知っておきたいところかもしれません。

セミナー開催のスケジュールもそれぞれです。

月に一回、2週に一回、月に一週末(土日セット)、2週に一週末、1週間連続…などあります。

日本ではコース全体で数ヶ月の期間をかけることが多いようです。

そのため曜日限定にせよ、週末の2日セットにせよ、次回までに数週間があくことになります。

この期間をどう過ごしてもらうかもセミナー内容として設定される場合があります。

簡単にいえば「宿題が出る」ケースです。

記述式の課題が出たり、復習のための作業が求められたり、技術トレーニングのための練習が求められたりします。

宿題の取り組み方についても、自分一人で行えるもの、身近な人たちに協力してもらって行うもの、受講生同士で一緒に行うものなど、ハードルの高さも様々です。

受講生同士で取り組むケースでは、『バディ制度(“相棒”を決めて、コース期間中にサポートし合う)』が設定されるところや、宿題を一緒に行うためのグループが決められるところもあるようです。

また、最終日に試験があるスクールだとすると、それまでに勉強時間をとる必要も出てくるかもしれません。

日々の忙しさや、セミナーに求めることによって、セミナー時間以外をどう過ごしたいかの考えには個人差があるはずです。

事前に確認しておくのが良いのではないでしょうか。

以上のように、共通したセミナー全体の流れの中に、多種多様な「進め方」が含まれているのです。

そして繰り返しになりますが、こうした形式を選ぶのはトレーナー側の考えに基づきます。

トレーナーによって“良い”と思うセミナーのやり方が異なっているわけです。

ここで説明したようなコース進行の流れの中で、あなたがどうしても体験したくないことが含まれていないかをチェックするのは懸命でしょう。

念のため私たちの経験に基づいてお伝えしておくと、今までの自分なら抵抗が大きかったことに“少し”チャレンジするのも大切だと感じます。それ自体があなたの幅を広げてくれますから。

ただし負荷のレベルにはご注意ください。

成長できる範囲のチャレンジと、耐えきれないストレスとは別物です。

そして頑張って少しチャレンジしてみて、自分を変える方向へ進んでいく…。

その先にNLPの実践によって得られる膨大なメリットが待っています。

本当にNLPを実践して得られるメリットは膨大です。

NLPプラクティショナーコースについて調べてもらうと分かると思いますが、セミナーに参加して期待される結果(メリット)は、どこも似ているはずです。

しかもメリットの範囲は人生の幅広い分野におよんでいて、まるで「NLPは万能」であるかのように多くの結果が並んでいます。

これは厳密には「プラクティショナーコースを修了したときに得られる結果」ではありません。

NLPそのものによって得られるものを“可能性”として一通り列挙したものです。

NLPを自分で実践して、日常の中で応用していけば、誇大広告ではなく本当にそれだけの成果が得られます。

これはNLPを実践してきた私たち自身の経験から自信をもって言えます。

ただ…。

実情として残念なところもあるのです。

それだけ万能で応用範囲の広いNLPを「具体的な実用テクニック」として網羅したら、相当な数を紹介することになります。

さらにプラクティショナーとして求められるNLPの基礎も理解して、技術のコツを習得するとしたら、さらに時間が求められます。

理想をいえば、プラクティショナーコース修了の時点で可能な限りのメリットを手に入れてもらいたい。

これはどのトレーナーにも共通する願いでしょう。

しかし現実的な事情として、NLPプラクティショナーコースは盛り沢山“過ぎる”のです。

資格取得コースの相場と呼べる時間は8日間のようですが、本音をいえば全然足りません。

おそらく大部分のNLPトレーナーが同じ気持ちなのではないでしょうか。

もっと扱いたい内容があるのに、仕方なく我慢しているはずです。

そこで「この“盛り沢山”な実情にどう対処するか?」にトレーナーの個性が表れてくるのです。

例えば、“盛り沢山”なことを魅力と捉えて、効果的なNLPのテクニックを少しでも多く紹介しようとするコースもあります。

こうしたセミナー形式の場合、コース終了時点の印象は…、

- 「いろいろなテクニックを教わった」

- 「何をやったか全部は覚えていないけど、良い体験をした」

- 「NLPって、便利なツールを詰め込んだ“道具箱”みたいだ」

といったものになるかもしれません。

その一方で、自分の考える理想に近づけようと「単なるテクニックの紹介ではない」形を目指すトレーナーもいます。

できるだけ「自分の考えるNLPの“良さ”」を伝えたいと考える人たちです(私たちもそうです)。

「せっかくNLPプラクティショナーコースを受講するなら…」と、さまざまな願いが出てきます。

例えば…。

- NLPの用語は一通り覚えてもらいたい。

- NLPの考え方や着眼点を染みつけてもらいたい。

- NLPのテクニックがスムーズにできるようになって欲しい。

- あらゆる人生の局面をNLPで捉えて、NLPを使って対処できるようになって欲しい。

- コース中の実習で素晴らしい体験をしてもらいたい。

- NLPのコースが大切な思い出となって欲しい。

etc.

これらの願いをできるだけ多くコースに含めるという『理想』と、時間的な制約という『実情』との間で、折り合いをつけます。

優先順位をつけて対応することになります。

「限られた時間のプラクティショナーコースによって、どこまで受講生に辿り着いてもらいたいか?」

「そのために何をコースに含め、何を諦めるか?」

このようにして、トレーナーにとっての『コースのゴール』が設定されるわけです。

全ての願いを込めた“理想のコース”ではなく、限られた期間で達成可能な“現実的なゴール”に基づいたコース設計です。

そこから自然と、上に述べたように様々な実習内容や、トレーナーとしての指導方針などが導かれてくるのです。

ということで、この『コースのゴール設定』が分かっていれば、受講するあなたとしては「このコースを受けたら、終了時点で自分がどのようになれているか?」を想像することができます。

ホームページに見られる宣伝文句としての「NLPを実践していった先にある膨大なメリット」とは別の情報です。

コース終了時点で期待されるメリットを元に、自分の求めるものが得られそうかを判断してもらうと良いのではないでしょうか。

こうした『コースのゴール設定』は明確に説明されているとは限りませんが、トレーナーに質問できる機会があれば把握しやすいところだと思われます。

無難な質問は次のような形でしょうか。

- 「プラクティショナーコースが終了した時点で、受講生はどんなことができるようになりますか?」

- 「受講生がどのようになれるようにするのをトレーナーとして大切にしていますか?」

こうした質問への返答の中に、どんな要素が含まれているかチェックしてみるのはオススメです。

代表的な要素は以下のようなものでしょうか。

《体験重視》

- とにかく楽しんでもらう

- 人生の財産となる体験をしてもらう

- 自分や他人を好きになってもらう

- テクニックを一通り紹介して知ってもらう

- 1つでも役立つテクニックを見つけてもらう

《捉え方重視》

- NLPの全体像を理解してもらう

- 心の仕組みを分かってもらう

- 心の動きをNLPで捉えられるようになってもらう

《知識&テクニック重視》

- コース内容についての知識を身につけてもらう

- テクニックのやり方を知ってもらう

- 一通りのテクニックが使えるようになってもらう

《効果重視》

- 悩みを講座中に解消してもらう

- 人生に役立つ気づきを多く持って帰ってもらう

- 日常の問題を自分でNLPを使って解決できる様になってもらう

- NLPの考え方で人生を送れるようになってもらう

《スキル向上重視》

- テクニックを自然に使えるようになってもらう

- 心の動きを捉える観察力を高めてもらう

- NLPを対人関係の中で使ってもらう

- NLPで周りの人たちを援助できるようになってもらう

以上のようなゴールの要素が、1つのコースのゴールの中にいくつも含まれているはずです。

まずは実際に質問する前に、あなた自身がプラクティショナーコースに何を期待するかを明確にしておくといいでしょう。

上のリストにあるゴール要素を参考に

- 「それは求めていない」

- 「それだけでは物足りない」

- 「そこまでは辿り着きたい」

などとチェックしてみてください。

そうすれば『コースのゴール設定』について質問したとき、その返答を聞きながら、自分の期待するセミナーかどうかを判断しやすくなるはずです。

あなたの期待に合ったゴールを想定しているトレーナーのコースであれば、大きなストレスもなく、適度なチャレンジをしながら成果に向けて進んでいける可能性も高いでしょう。

せっかくの機会ですから、あなた自身の求めるものと、トレーナーの望むものと、相性を調べてみるのもオススメです。

NLPプラクティショナー資格取得コース

開催講座

心理カウンセラー認定講座<初級>

心理カウンセラー認定講座<中級>

心理カウンセラー認定講座<上級>

実践コミュニケーション2級認定講座

実践コミュニケーション1級認定講座

実践コミュニケーション講師™養成コース

心理援助講座中級Ⅱ<カール・ロジャーズ>

心理援助講座<上級>

自己肯定感を高める心理ワークショップ

講座

実践心理カウンセラー

認定講座<初級>

【大阪】 5.31(土)満席

【大阪】 6. 1(日)満席

【札幌】 6.14(土)増設

【札幌】 6.15(日)満席

【東京】 7. 6(日)満席

【函館】 7.21(月)

【東京】 8. 2(土)増設

【東京】 8. 3(日)増設

【札幌】 8.23(土)

【大阪】 9.20(土)増設

【大阪】 9.21(日)

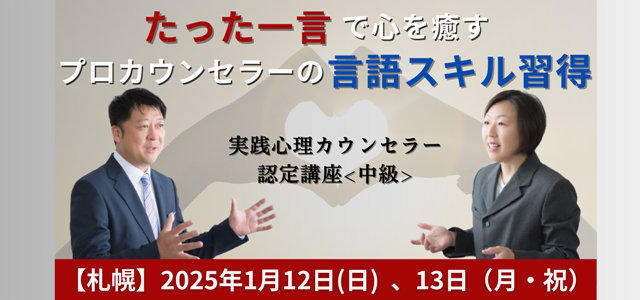

実践心理カウンセラー

認定講座<中級>

【札幌】 6. 14(土)・15(日)

【東京】 7. 5(土)・ 6(日)

【大阪】 9. 20(土)・21(日)

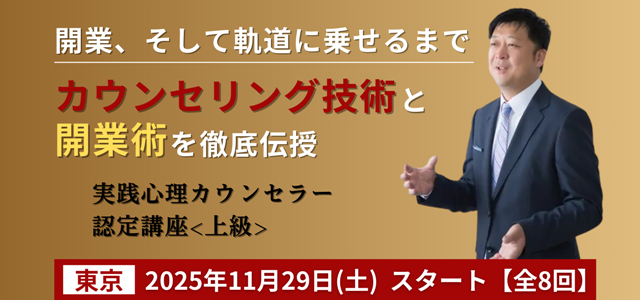

実践心理カウンセラー

認定講座<上級>

【札幌】 3~6月 満席

【東京】 11~2月

実践コミュニケーション

2級認定講座

【大阪】 5.31(土)満席

【大阪】 6. 1(日)満席

【札幌】 6.14(土)増設

【札幌】 6.15(日)満席

【東京】 7. 6(日)満席

【函館】 7.21(月)

【東京】 8. 2(土)増設

【東京】 8. 3(日)増設

【札幌】 8.23(土)

【大阪】 9.20(土)増設

【大阪】 9.21(日)

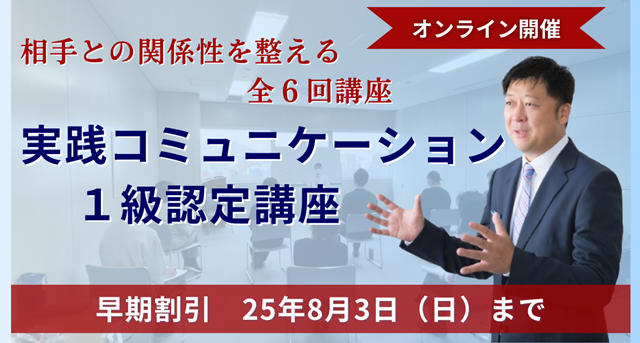

実践コミュニケーション

1級認定講座

【Zoom】 4月~ 6月

【Zoom】 9月~11月

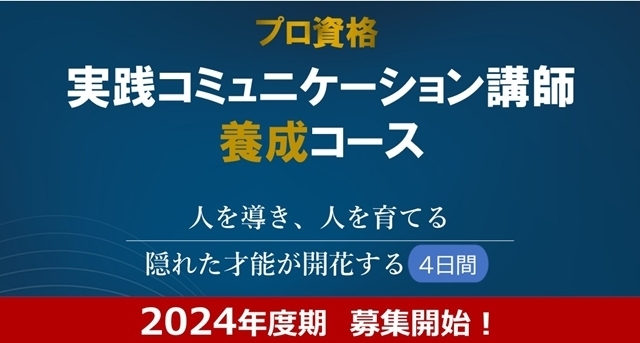

実践コミュニケーション講師

養成コース

【東京】7月・9月

【札幌】11月・4月

心理ワークショップ

【札幌】 8.23(土)

【東京】11. 8(土)

【大阪】12. 6(土)

心理援助講座中級Ⅱ

「ミルトン・エリクソン」

【東京】2025年11・12月