NLPは方法論

NLP(Neuro-Linguistic Programming)は日本語に『神経言語プログラミング』と訳されるもので、人の心を扱う流派の1つです。

まずは世間一般の説明とは異なりますが、私たちの考える最もシンプルな説明をしてみます。

目次

1.NLPって何?

2.NLPの位置づけ

3.NLPは方法論

NLPの方法論としての特徴❶:体験的

(a)文字からの学び vs. 体験的な学び

(b) 認知的なテクニック vs. 体験的なテクニック

(c) 『体験的』のメリットとデメリット

NLPの方法論としての特徴❷:内省的

(a) 一般的 vs. 内省的(個人的)

(b) 外向的 vs. 内省的 (内向的)

(c) 『内省的』のメリットとデメリット

NLPの方法論としての特徴❸:能動的

(a) 受動的 vs. 能動的 (主体的)

(b) 必要性 vs. 自主性 (能動的)

(c) 『能動的』のメリットとデメリット

NLPは『人の心をプログラムとして説明して、プログラムを扱うことで自由になれるようにする方法論』です。

「人はプログラムされている」というのが基本の考え方です。

経験によってプログラムが作られて、人はプログラムされた通りに行動していると考えます。

少しドライな印象があるかもしれませんが、もっと日常的な言い方をすれば、「経験したことを元に学習して、学習した内容を使いながら生きている」ということです。

どんなこともプログラムの結果なのですから、上手くいくのも、上手くいかないのも、全てはプログラムが決めている、といえます。

問題は人にあるのではなく、プログラムのほうにあると考えるわけです。

ところがプログラムは経験によって作られますから、そこには運の要素が大きいとも捉えられるのです。

どこに生まれ、誰と出会い、どんな人間関係を経験するかは選べません。

その人の生き方はプログラムによって決まっているのに、肝心のプログラムを作る経験のほうは本人に選べない…、なんとも不公平な話でしょう。

勉強が得意だったあの人は、幸運にもそういうプログラムを持っていたからだったかもしれません。

運動が嫌いになるプログラムが作られてしまったら、運動を避ける人生になるかもしれません。

行動しないプログラムが作られていたら、努力をすること自体が苦手になるかもしれません。

技術や考え方どころか、能力や才能、性格だって、NLPではプログラムと考えます。

全てが、たまたまの経験によって作られたプログラムに依存している、というのです。

残酷でしょうか?

それが運命だと受け止めるべきなのでしょうか?

いえ、NLPはそう考えません。

NLPではプログラムを変えることもできます。

どんなプログラムが原因で上手くいっていないのかを調べて、そのプログラムを変えるのです。

そうすれば、たまたまの経験に縛られなくて済みます。

過去の経験に自分の人生を決められる必要がなくなるのです。

どんな境遇を生きてきたかに関わらず、自分で自由に自分のプログラムを変えていける。

そのための方法を提供してくれるのがNLPなのです。

NLPへの理解を深めるために「NLPの位置づけ」を考えてみましょう。

「知らなかったものが分かる」のは、一言でいえば「分類」の作業です。

新しい物事の特徴を知って、それを基準に

- 「どこが何と似ているか?」

- 「どこが何と違うか?」

を整理するのが「分類」です。

区別のつけ方が分かれば、かなり理解できたことになると言えます。

ということで、NLPを理解するためにはNLP単体について説明するよりも、似ているものと対比すると分かりやすいはずです。

NLPの位置づけを整理してみます。

NLPの対象は「人の心」です。

人の心を扱う流派の1つとして位置づけられます。

人の心を扱うものは沢山あります。

心理学や認知科学はもちろん、医学も、脳科学も、社会学も、哲学も、行動経済学もそうでしょう。

マネジメントやマーケティングなどのビジネス分野だって、成功法則やスピリチュアルだって、人の心に注目していると言えそうです。

こうした分野の違いは主に、

a. どこを特に重視するか?

b. どのように調べるか?

で区別できます。

「a. どこを重視するか」についていえば、

例えば医学における心の範囲は“精神病理”がメインでしょう。

行動経済学やマーケティングとなると“購買心理”に重点が置かれます。

一方で、心理学や脳科学は広範囲と言えそうです。

「b. どのように調べるか?」は、

❶“どこにある原因を”

❷“どんな手法を使って調査をするか?”

の2つの観点を含みます。

例えば脳科学は、

❶“脳の違いが原因になること”を調べるために

❷“画像診断や電極を使って脳の構造や機能”を調査します。

心理学であれば、

❶“人間に一般的な心の性質”を調べるために

❷“多くの被験者を対象に統計的なデータを取る”ことをします。

精神医学の範囲では、

❶“心についての困りごとの原因を身体の機能から”探して

❷“投薬など身体のレベルで不具合を治すための治療法”が研究されます。

このように考えるとNLPは、

a. 心についての広範囲を対象に ※

b. ❶“プログラムを原因”として

❷“コミュニケーションで”対応する

と言えます。

NLPが扱う人の心は、医学やビジネスなどのようには範囲が限定されません。(※法的な資格の問題で、精神医療の範囲には踏み込まない。有資格者がNLPも使う場合を除く)

むしろNLPの『対象範囲(a.)』は広く、心の困りごとも、ビジネスも扱うことができます。

実際にNLPを有名にしたテクニックの1つは、PTSDを改善する手法です。

その一方では、ビジネス分野に役立つテクニックも多く開発されています。

目標達成や、創造性の開発、人間関係改善のためのテクニックもあります。

そして何よりも特徴的なのは、「NLPでは人の心をプログラムとして理解する」ところです。

人がすることの全ての『原因(b.)』をプログラムに探すわけです。

医学なら身体の機能に、脳科学なら脳にその原因を探しますが、NLPではプログラムを考えるのです。

「人のすることの原因がプログラムにある」という発想は、心理学とは決定的に異なるところでもあります。

心理学でするのは「人の一般的な性質」や「多くの人に見られる行動や考え方のパターン」を見つけること。

それに対してNLPでは「行動や考え方のパターンを生み出すプログラム」を調べます。

典型的には社会心理学は、行動パターンを見つけますが、その原因までは踏み込みません。

心理療法で最もエビデンス(効果についての統計的なデータ)がある認知行動療法でも、悩みの原因を“認知”のパターン(=考え方)に想定しますが、その考えのパターンが生まれる原因までは踏み込まないのです。

それに対してNLPでは、行動パターンでも、考えのパターンでも、その原因となる“プログラム”について考えます。

そこを調査します。

プログラムを原因として調べる根底には、「原因になっているプログラムを変えれば、行動も考えも変えられる」という発想があります。

このように原因から対処しようとする点は、医学のほうに似ていると言えるでしょう。

ただし医学では、原因を身体の機能に探すため、さまざまな“検査や治療法”を用います。

それに対してNLPは、原因となるプログラムを調べて変えるための『手段(b.)』として、“コミュニケーション”を用いるわけです。

NLPには検査や測定、データ収集は含まれません。

より具体的にいえば、NLPでは主に「質問」を活用します。

本人が自分の心の内側を調べられるように、その調べ方のポイントを質問で問いかける形です。

自分一人でやるときにも自問自答することになります。

他の人が本人の内面を調べるガイドをするときにも、もちろん手順通りの質問を投げかけます。

ですから自分とコミュニケーションするか、他人とコミュニケーションするか、いずれにしても「質問」というコミュニケーションによってプログラムを調べる、ということです。

まとめると…。

NLPは心理学と同じくらい広範囲に、人のすることを調べるのは似ていますが、

一般的な性質ではなく、個人差を生むプログラムを調べるところが異なっています。

しかも心理学のように調査や検査やデータ収集は行うことはなく、コミュニケーションを通してプログラムを扱うところも異なります。

ということは、NLPは心理学と別物だという話になります。

それでいて心理学と同じような広範囲で心を対象としますから、NLPと心理学は「同じレベルの別分野」だと捉えるのが適切でしょう。

喩えるなら、同じ「球技」における「ドッヂボール」と「野球」のような関係性でしょうか。

心理学、脳科学、医学を「心を扱うジャンル」として区別するように、NLPもまた「心を扱うジャンルの1つ」だということです。

繰り返しになりますが、NLPを日常的な言葉で過不足なく言い表すとしたら

『人の心をプログラムとして説明して、プログラムを扱うことで自由になれるようにする方法論』

とするのが最適でしょう。

この説明の表現を、分解して見てみます。

- “人の心を”

…NLPの対象範囲、「何についてのものか?」です。

NLPは“人の心”を扱います。

- “プログラムとして説明” & “プログラムを扱う”

…NLPが実際にすること、「何をするか?」です。

NLPは心を“プログラムとして説明して、そのプログラムを扱う”ものです。

“扱う”は抽象的ですが、プログラムを“変える”、“作る”、“選ぶ”がメインです。

ここがNLPと他のものとを区別する最大の特徴です。

- “自由になれるように”

…NLPの目的、「何のためにするか?」です。

NLPが心の中のプログラムを扱うのは、プログラムを変えたり、作ったり、選択したりして、“自分の思い通りの自分になる(=自由)”ためです。

- “方法論”

…NLPの取り組み方、「どのようにやるか?」です。

NLPではプログラムの扱い方に、効果的な方法(メソッド)を含んでいます。

「この手順でやれば誰でもできる」という方法を検討して、その方法を“NLPのテクニック”として手順書(マニュアル)の形で紹介します。

この方法論というところもNLPの大きな特徴でしょう。

方法論は一般的に“到達点”を想定しています。

「こうすれば誰でも、ここまで到達できます」という流れをステップに分けて説明します。

NLPにおける到達点は「1つのプログラムに着目したとき、そのプログラムを望ましい形にできる」ところです。

上手くいかないプログラムを変えるなら、上手くいかないパターンが無くなる(減る)結果になれば、到達したことになります。

(例:「人前で緊張するプログラム」が変われば、緊張しにくくなる)

新しいプログラムを作るなら、新しい作業が上手くできるようになれば到達したことになります。

(例:「効率的に英単語を覚えるプログラム」が作られたら、英単語をミスなく覚えるスピードが上がる)

プログラムを選ぶ場合には、ワンパターンの行動に柔軟な自由度が出てきたときに到達したことになります。

(例:「後からやるプログラム」と「すぐやるプログラム」とを選択できるようになれば、先送りの癖がなくなって優先順位を変えられるようになる)

このように「プログラムが変わって、行動が変わる」という結果に到達できるようにするために、明確な手順があるのがNLPの特徴なのです。

対比として、仮にNLPが“方法論”ではなく、“技術”だったとしてみましょう。

その場合、心のプログラムを扱うところは同じでも、その扱い方の習得にはトレーニング経験が必要になるはずです。

例えば、営業のセールストークや、プレゼンテーション、英会話、スポーツなどは“技術”としてトレーニングされます。

繰り返しの練習が求められて、その習得スピードにも個人差があり、どのレベルに到達できるかも人それぞれです。

“技術”には「こういう方法」といった典型的なやり方のイメージがありますが、それができるようになるまでの進み方には決まりがありません。

どうやって「使える」、「できる」という到達点まで行くかは、“技術”では想定されていないわけです。

ですから、もし例えば「一年で英検一級をとるメソッド」のようになれば、

そこには誰でも同じ勉強法をやれば英検一級に合格できるための段階的な進み方の手順が含まれているはずです(=方法論)。

これが“方法論”と“技術”の違いです。

同様に、もしNLPが“研究”だったとしたら、心のプログラムを「調べる」ことがメインになるでしょう。

NLPをやる人たちは、それぞれが一生懸命に心の内側を調べて、その調査結果を発表することが趣旨になるかもしれません。

ですが実際のNLPは“方法論”ですから、心を扱う「実用的な方法を手順として学ぶ」ことがセミナーでは可能です。

“研究”のようにコツコツ調べる必要はなく、すぐにできる方法を取り入れられるわけです。

もちろんNLPにも、新たなテクニック(方法)を手順として開発する余地も常に残っています。

実際に今でも、世界中のNLP実践者たちが独自のテクニックを生み出し続けています。

ただしそれらは、新しい理論や新しい性質の発見ではありません。

あくまで手順化された方法が開発されています。だからNLPは方法論だといえます。

言うまでもなくNLPは“学問”でもありません。

学問は知識を体系化するのが趣旨です。

携わる人たち(学者)が協力して、議論しながら知識を習合します。

NLPは“勉強”でもありません。

机の上に座って教科書を読んだり、テストのために暗記したりする必要もありません。

NLPは個人が“実践”するのが趣旨です。

「皆で力を合わせて心の中のプログラムを調べ尽くそう!」という話でもなければ、

「NLP開発の歴史を覚える」とか「正しいNLPのテクニックの手順を暗記する」とか「認定要件のテクニックを全て言える」とかの話でもないのです。

NLPを学んだ人は、自分のしたいように、自分でプログラムを扱いながら生きていける。

そのときに誰でも実践できるように、方法が手順化されているのが特徴です。

このような対比を踏まえると、NLPを『方法論』と捉えるのが適切ではないでしょうか。

NLPは方法論だからこそ「誰にでも結果が出る」手順が説明されます。

それこそがNLPが世界中に広まった理由かもしれません。

誰でもできる。

カンタンなのです。

年齢も、経歴も、前提知識も、関係ありません。

NLPには

『誰かにできるなら、誰にでもできる』

という発想さえあります。

必ずしも結果を保証するものではありませんが、「やり方次第で、誰でも、何でもできる」と考えるのがNLPなのです。

ではNLPのセミナーについても「誰でも」同じような効果が期待できるのでしょうか?

向き・不向き、適正のようなものはないのでしょうか?

これについては大っぴらに語られることは少ないようです。

しかし私たちは実感として、ある程度の相性はありそうに感じています。

この「NLPとの相性」を生み出しているのが、実のところ、“方法論”としてのNLPが持つ特徴です。

誰にでもできる方法ではありますが、その手順にはNLPとして避けられない性質が含まれます。

NLPをやる以上、手順として含まれてしまう作業上の性質です。

大きく分けると、

❶「体験的」

❷「内省的」

❸「能動的」

の3つです。

NLPをやるうえでは原則として、体験的で、内省的で、能動的な作業が求められるわけです。

この3つの性質こそがNLPの効果を高くしているものでもあるのですが、その反面、NLPをやる人との相性を生んでしまいやすいところでもあります。

NLPでは体験的な学びを重要視します。

これは人間のプログラムが全て、体験によって作られるからだといえます。

「体験からプログラムが作られる」ことを日常的な言葉で言い換えるなら、「学習される」という意味です。

広い意味では、あらゆる体験が学習の素材となり得ます。

ですから机の上での勉強も一種の体験であって、勉強によって身につく知識も学習には含まれます。

ポイントは「どれだけ体験的か?」という度合いです。

例えば外国の文化について話を聞いても、さまざまな知識は得られます。

ですが実際に外国に移住して、現地で生活をしたら、文化についての理解はもっと深まるはずです。

この理解の違いを生むのが「どれだけ体験的か?」の度合いの違いです。

実際に外国で生活するほうが、話を聞くだけよりも、体験的な度合いが高いということです。

だからこそNLPのセミナーは、参加者にどれだけ体験の質を高めてもらえるかを工夫して設計されています。

NLPについての本を読むよりも、動画での説明を聞くほうが得られる情報量が多く、より体験的です。

動画よりもセミナーのほうが、さらに体験的です。

そしてセミナーにおいても、講義を聞いてノートをとる形よりも、実習が多いほうがもっと体験的です。

NLPのセミナーは、とても体験的な度合いが高い学びの場なのです。

体験的な度合いを高めるためにセミナーで行われる実習には、いくつかの種類の狙いがあります。

- 理解を深めるためのもの

- 自ら気づきを得るためのもの

- 知識を応用する実践や事例検討

- 技術習得のためのトレーニング

などが一般的です。

これらのうち、理解、気づき、知識の応用は『認知的』なものだといえます。

上の3つは、認知的な実習です。

NLPのセミナーにも認知的な実習は含まれます。

NLPが開発したテクニックにも、気づきを目的とした『認知的なテクニック』もあります。

一方、技術習得のトレーニングは『体験的』です。

体験を通じて練習しますから。

資格取得コースでは、NLPのテクニックを数多く紹介して、参加者に実習としてやってもらいます。

体験を通じて、テクニックの練習をする側面があるわけです。

それに加えてNLPのセミナーで行われる実習には、NLP特有の狙いがあります。

NLPのテクニックの大半は「プログラムを変える」ことを目的としたものです。

ですから、こうしたテクニックを体験してもらう実習は、技術習得のトレーニングでもあるのと同時に、「プログラムを変える作業」としての実習でもあるわけです。

参加者は実際に、自分の個人的な困りごとを選び、その困りごとを生んでいるプログラムを変える作業をします。

この作業にはNLPが方法論として工夫した手順が決まっていますから、初めてでも無難に実習を進められるでしょう。

ここで手順に沿って行われる内容が、とても体験的であるというのがNLPの特徴です。

身体を使って、五感を使って、体験的な度合いの高い実習をするのです。

ただ座って話をする練習ではありません。

頭の中にイメージを思い浮かべたり、そのイメージを変えてみたり、

複数の椅子を移動しながら考えの視点を変えてみたり、立って歩きながら気持ちを整理してみたり…。

身体を動かしながらの実習が多いのです。

このように体験的な度合いを高めた手順を含むからこそ、NLPのテクニックではプログラムを書き換える効果が高くなっています。

あなたの中にあるプログラムは過去の体験から作られて使われ続けてきたものです。

かなり体験的な学習の産物だといえます。

それを変えるとなると、それを上書きするだけの体験が必要になります。

高品質の強力な体験が。

そのためNLPのテクニックは、体験的な度合いが高い手順となっているのです。

体験的な度合いが高いNLPのセミナーは、学習効果が高いというのが最大のメリットでしょう。

NLPについての理解が深まるだけでなく、実際にNLPのテクニックを練習することで記憶にも残りやすいものです。

何より「プログラムが変わる」という学習が起きやすい。

知識や理解だけでなく、自分の変化としての学習も起きます。

また体験的な実習が多いため、朝から夕方までのセミナー時間が短く感じられるはずです。

学校での勉強とは随分と違ったスタイルですから、いわゆる勉強への苦手意識があったとしても心配いらないはずです。

逆に、知的な学びが得意であったり、学校での勉強のようなスタイルを期待していたりすると、体験的なセミナーには驚くかもしれません。

多くの人が最初のうちは戸惑うようですが、やっているうちに慣れていきます。

そして体験的な学びの効果を実感すると、むしろ実習への期待が高まっていきがちです。

NLPの最大の特徴は、主観的に心の中を調べてプログラムを扱うところです。

自分の心の中で何が起きているのかを調べられるのは自分自身だけです。

他人の心の中を調べる場合であっても、それを直接的に調べるのは本人であって、

私たち実践者にできるのは、その人に「心の中で何が起きているか?」をインタビューするところまでです。

このような方法論としての特徴から、NLPは自然と内省的になります。

『自分の内側』を見るという意味での内省です。

それに対して、科学技術に支えられた現代社会の知識はほとんどが『一般的』です。

自分の内側ではなく、外側のことについて調べた知識です。

物理や化学などの理系学問なら、この宇宙に共通する一般的な性質や仕組みを調べます。

心理学や社会学は人間一般の行動を調べます。

医学も脳科学も、“他人の”身体の中を調べます。

ビジネスに関することも、他人にどう働きかけるかを考えます。

成功法則だって、成功者たちが共通してやっていることを他人が調べたものでしょう。

世の中について、人間について、他人について、『一般的』な知識を学ぶのはNLPのメインではないということです。

- 「大多数の人がどうなっているか?」

- 「どうやり方が一般的に正解なのか?」

- 「どんなメッセージが大衆に響くのか?」

…などと考える代わりに、

- 「自分の心の中はどうなっているのか?」

- 「上手くいかないのは自分の心の中で何が起きているからか?」

- 「大衆に響くメッセージを作れる人と自分とでは、心の中がどう違うか?」

…などと考えるのがNLPです。

外から一般的に判断する代わりに、内側に興味を持てるようになるほど、NLPが効果的に使いこなせるようになります。

主観的に心の中を調べてプログラムを扱う。

この作業では意識を内向させる必要があります。

身体の外側で起きている出来事、つまり状況や他者に注意を向ける代わりに、

NLPのテクニックを使うときには注意を身体の内側に向ける、ということです。

身体の外側とは「目で見えるもの、耳から聞こえるもの、触って感じられるもの」です。

一方、身体の内側は「思い浮かべるイメージ、言葉を使った思考、生理反応の感覚や感情」などです。

ザックリいえば、「目を閉じて、耳をふさいでも、意識に上げられること」が『内側』の内容です。

NLPで行なわれる実習の大部分はプログラムに関するものです。

自分のプログラムを知るにも、プログラムの中身を詳しく調べるにも、プログラムを変えるにも、注意を自分の内側に向けることになります。

コミュニケーション技術についての実習であれば、意識はむしろ相手のほうに向けることが多いものでしょう。

相手の話を聞いたり、表情を観察したり、会話のリズムに乗ったり、相手との距離を調整したり。

身体の外側に注意を向けることが求められますから。

人間関係の技術、コミュニケーション技術を駆使するときには、注意が身体の外のほうを向くようになる。

これを『外向』的な意識の使い方と表現します。

その点、NLPのテクニックは反対に意識を『内向』させる必要があるわけです。

NLPの方法論は、意識の内向という意味でも『内省的』だといえます。

会話の練習やプレゼンテーションの練習が『外向』の作業だとするなら、

NLPのテクニックの実習では意識を『内向』させて内省的な作業をすることが求められるのです。

- 頭の中にイメージを思い浮かべたり、

- そのイメージを変えてみたり、

- 複数の椅子を移動して考えの視点を変えてみたり、

- 普段は無意識になっている自分の気持ちを探ってみたり、

- 忘れていた記憶を取り戻してみたり、

- 未来の場面をありありと想像してみたり…。

問題を別の角度から見て気づきを得るにしても、

大切な思い出を心に刻んで自信を高めるにも、

ネガティブなイメージを変えて気持ちを楽にするにも、

頭の中での仮想体験でプログラムを書き換えるにも…、

NLPが効果を発揮するためには内省的な作業が必要となります。

この内省の作業に手順としての工夫が込められていて、それがNLPの効果を高めているのです。

NLPのテクニックを強力にしているのは、実のところ『内省的』な作業が大きいと考えられます。

なぜでしょうか?

NLPのテクニックの主目的はプログラムを変えるところ。

プログラムは体験から学習されたものです。

犬に噛まれれば、犬が怖くなる。

「口ごたえするな!」と怒られてきた人は、自分の意見を言うことに抵抗が出る。

気分屋が近くにいた人は、人の表情を読むようになる。

人生で起こる場面に上手く適応できるようにするのが学習の目的です。

対応の仕方がパターンとして学習されて、それがプログラム定着する。

そして、その後も同じパターンを使い続ける。

そういう仕組みです。

ここで重要なのは、一度作られたプログラムの「変わりにくさ」です。

繰り返し練習した自転車の乗り方を忘れないのと同じように、何度も繰り返してきた対応の仕方は、プログラムとして強固なものとなっていきます。

犬を怖がる人が、そのプログラムを書き換えて犬を触れるようになるためには、

「犬に噛まれなかったことが一回ある」だけでは不十分なのです。

犬を怖がってきた経験の積み重ねを上書きするぐらいの質と量の「犬は大丈夫」な経験が必要になります。

例えば子犬の頃から何年も一緒に生活する、とかでしょうか。

過去の実体験によって作られたプログラムを、新しく実体験で上書きして書き換えるのは不可能ではありませんが、かなりの時間がかかるものなのです。

自分の習慣を変えようとしたときのことを思い返してもらえれば実感してもらいやすいのではないでしょうか。

多くの人が三日坊主になります。

「21日続ければ習慣になる」といった自己啓発の理論もあるぐらい、今までの行動習慣というプログラムを上書きするのは難しいものなのです。

それだけプログラムの書き換えに時間と努力が求められるとしたら、どうしてNLPは効果的なのでしょうか?

その答えが『内省的』な作業にあります。

イメージ、感覚、気づきを活用して、普段はアクセスできない記憶を扱えるようにするのです。

内省的な体験、言い換えると「仮想体験」を活用することで、その体験を一気に強化することができます。

実体験でプログラムを書き換えるのに長時間かかるのは、その新しい体験が弱くて少ないからです。

新しい習慣として毎朝ジョギングしようとしたとします。

このとき「朝にジョギングした」という体験は1日に一回しかできません。

プログラムが新しく変わるまでの経験量を稼ぐには、かなりの期間が必要になってしまいます。

その点、仮想体験であれば好きなようにできます。

想像の世界ですから、短期間に何度も繰り返せる。

一気に新しい体験を積み重ねて、プログラムを上書きしやすいわけです。

「想像の体験だったらリアリティが弱くて、実体験には及ばないのでは?」などと疑問に思うかもしれませんが、想像だからこそ現実以上に体験を強力にすることもできるのです。

これは実際のところNLPの研究成果によって、

「どうしたら仮想体験で、プログラムを書き換えるための新しい体験を強力にできるか?」

が工夫されているのが大きいのですが。

さらに付け加えると、内省の度合いが高まることで、より無意識的な体験が可能になるのもポイントです。

実体験は普段の意識状態で体感されますが、内省的な仮想体験では、普段と違った意識状態になります。

普段は無意識だった記憶にアクセスしやすい状態です。

そのため仮想体験では、より無意識的なレベルの記憶に対して、新しく上書きしていくことが可能だ、と説明できます。

つまりNLPでは内省することによって、無意識になっているプログラムを意識化して、自分で書き換えることができる、ということです。

こうしたことを踏まえると、仮想体験を活用する『内省的』な方法論にはメリットが大きく、デメリットはなさそうに思えます。

ですが、注意点はあります。

「内省が得意かどうか、内省にどれぐらい慣れているかによって、NLPのテクニックの効果が異なる」という部分です。

これまでに出会った参加者の中にも、内省的な作業に苦手意識のある人たちもいました。

イメージが苦手だとか、身体の感覚を感じにくいとか。

これについては心配はいりません。

ただの慣れの問題です。

普段の生活では意識に上げていないところだから『内側』の情報を捉えるのに慣れていないのです。

あるのに感知していないだけ。

コースを通じて実習を繰り返すうちに慣れていきます。

最初は「イメージするのが苦手で…」と言っていた人が、最終日にはスッカリそんなことは忘れて実習を楽しんでいたりしますから。

例えば瞑想をすると、『内側』だけに意識が向く状況になりますから、誰でも自然と内省の作業がスムーズになります。

だからこそ大抵の人が急に、雑念がわいたり、身体の感覚が気になったり、イメージを追いかけしまったりして瞑想に集中しにくくなるわけです。

ただNLPのコースの最初の頃は、普段の人間関係の癖が働いて、実習をしているときにも外向的なコミュニケーション(グループの人と言葉を交わす)に注意が向いてしまいがちなようです。

ですが、実習に慣れていくとイメージや感覚に注意を向けられるようになり、その鮮明さもドンドン高まっていきます。

そして自分の『内側』への感度が上がっていくほどNLPがやりやすくなり、効果も大きくなっていくのです。

ですからポイントは「続けるか」の部分だといえます。

続けるには「やると良いことがある」という期待を持てる必要があります。

もし、コース中に効果を今一つ実感できなかった場合には、「NLPは合わないな」「自分には良く分からない」と早めに結論づけて離れてしまう可能性が否定できません。

このような場合、NLPの内省的な方法論に慣れる前に、NLPをやめてしまうリスクが考えられます。

ここが内省的であることのデメリットではないでしょうか。

念のため、その可能性を挙げておくと…。

NLPプラクティショナーコースの受講時点で、あまりにも外向的なコミュニケーションに慣れている人は、もしかすると内省に慣れる前にNLPへの違和感が上回ってしまうかもしれません。

- 自分の内側を感じるよりも、常に外に対して素早く反応する

- 人間関係のやり取りに敏感で、本心を隠しながら言葉巧みに人と対応できる

- ストレスのかかる場面でも自分の気持ちを冷静にコントロールする、

…などを長く経験してきた場合、内側を“感じない”ことに慣れている可能性があります。

具体的な職種を挙げるのは避けておきますが、

- 不特定多数の人と関わる

- 急な要求やトラブルに冷静な対応が必要

- 無理を言われたり、理不尽に非難されたりする

- 外面を良くする必要がある

- 会話において言葉の上手さが求められる

などの条件が重なると、内省から遠ざかっていた経験があるかもしれません。

ただし実情として過去の受講生を振り返ってみても、こうした経歴があってもNLPの効果を実感するのに大きなトラブルは極めて稀だったものです。

1つは、繰り返しになりますが、慣れるからです。

最初は戸惑っていた弁護士の方も、ついには自分の心の奥深いところに触れて目を涙で潤ませていたほどです。

もう1つは、こうした経歴があってNLPをやる人は、このような仕事環境に合っていなかったことが多いからです。

つまり元から内省する傾向があって、感情を抑えたり、非難を受け流したり、誰にでも外面よくしたりするのが得意ではない、と。

常に無理をして、ストレスを抱え、行き詰まってNLPに救いを求めてきた…。

そんな人であれば、元々の内省が得意な傾向が発揮されて、むしろNLPの効果を大きく感じられるものです。

逆に、もしこうした環境に上手く適応して、内省とは真逆のやり方に慣れ切っていたとしたら…?

その人たちはきっと上手くいっています。

成果も出ているでしょうし、ストレスも感じることなく、悩みを自覚することも少ないでしょう。

NLPに興味を持つ経緯の大半は、上手くいかせたいことがあるから。

すでに上手くいっている人たちは、そもそもNLPを求めることが少ないはずです。

このように考えると、NLPに興味をもった時点で、NLPの方法論にもスムーズに馴染める可能性は高いと言って良さそうに思えます。

NLPのテクニックの大部分は『能動的』な手順を含みます。

プログラムを変えるテクニックについては特にこの傾向が顕著になります。

「本人が自ら行う」という意味での『能動』で、『主体的』と表現してもいいかもしれません。

どのプログラムを変えるかを選ぶのも本人、

プログラムの中身を調べるもの本人、

プログラムをどう変えるかを決めるのも本人、

プログラムを変える操作を行うのも本人、

その効果を確認するのも本人です。

もっと言えば、本人が「やりたくないです」「プログラムを変えないでおきます」などと決めるのも自由だということです。

本人が気乗りしなければ成立しない。

本人がプログラムを変えることに興味を持たなければ進まない。

そういう特徴です。

これは対比として『受動的』に成立するケースを考えると分かりやすいでしょう。

例えば日常的なところでは、虫歯の治療とか、整体院で受けるマッサージなどは『受動的』なほうの典型例です。

自分は原則として何もしません。

専門家に身を委ねていれば、歯や身体の不具合を改善してもらえます。(もちろん断る権利はありますが)

医療も大部分は受動的です。

処方された薬や提案された手術を自ら拒否することはできますが、診断するのも治療法を考えるのも医師の側です。

相談の場面でも例は挙げられます。

保険や福祉などでサービスを提案してくれるのは専門家のほうです。

コンサルタントも解決策を考えて提案してくれます。

NLPに関連する分野では、コーチングや催眠療法もかなり受動的でしょう。

コーチングで質問を考えてくれるのはコーチのほうです。

催眠療法にいたっては、クライアントはリラックスして話を聞いている形になります。

つまり『受動的』な方法論では、専門家のほうに主導権を委ねて、良くなるための介入をしてもらうスタンスとなるわけです。

ですが、NLPのスタンスは異なります。

NLPのコース中にも“ガイド”と呼ばれる役割があります。

プログラムを変える本人が「どんな手順で、どんな作業をするか」を横でサポートする役割です。

あくまで次に何をするかを伝えるだけ。

だから“ガイド”です。

ガイドがいることで、本人が手順を覚えている必要がなくなり、内省の作業に集中できます。

ガイドはNLPのテクニックとして決まった手順を伝えるのが最大の役割です。

手順に沿って作業を進めるのは本人なのです。

ガイドの言うことに身を委ねていれば済む、という話ではありません。

比喩的にいうなら、整体師にリモートでマッサージの仕方を教わりつつ、自分で身体のケアをするような感じでしょうか。

どんなに腕のいい整体師からの指示でも、自分でマッサージしないことには何も変わりません。

これはNLPプラクティショナーが、他の誰かの悩み相談にのるときも同じです。

できるのは「こういうNLPのテクニックがあるんだけど、やってみる?」と意志確認をしたうえで、本人が手順を進めるのをサポートするところまで。

相手が「興味ない」「別にいい」と断れば、そこまで。

始めてみたとしても途中で「よく分からない」「めんどくさい」「もういいや」と言われても、そこまでです。

本人が内省的な作業を『主体的』に取り組まない限り、NLPのテクニックは成立しないのです。

この性質はNLPの安全性を保ってくれるものでもあります。

他人から何かをされるリスクは低いと言えます。

ガイドがいたとしても最終的にやるのは本人ですから。

自分の内面を、自分の自由と責任で扱う。

NLPの方法論が『主体的』といえるのは、そういう話です。

NLPの方法論の特徴である『能動的』には、『自主性』の意味も含まれます。

NLPは誰かに強制されたり『必要性』に駆られてやらざるを得なくなったりするものではありません。

『自主的』に取り組むものだ、ということです。

例えば、家族に料理を用意する『必要』が出てきて料理教室に通ったとします。

あるいは、交通が不便なところに引っ越して車の運転が必要になり、運転免許を取ったとします。

こうした場合には、料理教室や運転教習所を終えた後、勉強や練習を続ける『自主性』はそれほど要りません。

日々の生活の中で、料理をする必要や車を運転する『必要性』があるからです。

自然と続け、自然と慣れていきます。

それと比べるとNLPは、どうしても必要というほどではないでしょう。

やったほうが上手くいく。

やったほうが望ましい。

そういう意味では『自主性』に任されるものと言えそうです。

もちろん、あらゆる学びとトレーニングに自主性は求められるものです。

自ら勉強して、自ら練習して、自ら訓練して、ようやく成果が出るものでしょう。

しかしNLPの場合、『自主的』にやるかどうかによって生まれる差が劇的です。

なぜならNLPは、他のどの技術や学びよりも、実用的で日常的だからです。

NLPは「人の心をプログラムとして理解して、プログラムを扱う」ものです。

人のすることは全てプログラムに基づいている、と考えるわけです。

つまり人生の全てがNLPの対象になる、ということです。

使える機会が圧倒的に多い。

いえ、生きている限り無限にあるとさえ言えます。

その機会にどれだけNLPを使うか?

そこから生まれる効果のほどは計り知れません。

些細な例を挙げてみます。

NLPのテクニックを使って、苦手な上司に対する嫌悪感が3割減ったとしましょうか(実際はもっと効果があるほうが多い)。

「なんだ、たった3割か…」と思うかもしれません。

ですが、その上司と顔を合わせるのが週に5日、1日あたり8時間を同じ職場で過ごしていたとしたら…。

一年で約2000時間。

そこで受けるストレスが3割減ったら、積み重ねた影響はかなりの違いになるはずです。

またNLPのテクニックの効果は、慣れるほど高まる性質があります。

『内省的』の特徴のところで説明したように、多くの人は内省に慣れていません。

ですが、これはただ内側のことを気にしていなかっただけのこと。

意識を向けるのに慣れれば、すぐに感度が上がります。

感度が高いほど、気づきが増えたり、仮想体験の体感強度が上がったりします。

一度の取り組みで得られる効果が高まるわけです。

手順についても慣れが影響します。

慣れれば手順も覚えられますし、ポイントに絞って手短にやることも可能です。

慣れれば慣れるほど、気軽にサッと取り組めて、しかも高い効果が出るようになるのです。

そして人間にはプログラムが数え切れないほどあります。

自分をより良くしようとしたら、NLPをやる機会は限りなくあるわけです。

人生には予測していなかったことも起きるものです。

突然トラブルに巻き込まれたり、悩みの種が急に舞い込んできたりするかもしれません。

そんな不運な未来もNLPを自主的に実践することで対応できるのです。

このようにNLPの効果を高めるにも、NLPを活用する機会を増やすにも、実践する私たち自身の自主性が関係しているわけです。

使う機会を見つけて、自分でNLPをやる。

やればやっただけ効果が得られます。

やるかどうかの自主性がカギになる、という話です。

「NLPのテクニックは使い倒したほうが望ましい」、このことを自らの経験で熟知しているからこそ、本コースでは「自分一人でやれるようになるための実習」を設計しています。

実は、NLPの資格取得コースを修了したのに、それ以降は全然NLPをやっていない、という人は少なくないのです。

そこには本人の自主性以上に、「自主的にやる方法を知らない」という実情が関係しているように見えます。

多くのNLPのコースでは、

「NLPのテクニックは、クライアントにガイドがやってあげる」

スタイルで実習しがちです。

NLPを対人支援技術のように紹介するため、「誰かにNLPを使う」という発想しか生まれず、

「自分のために自分一人でNLPをやる」発想さえ出てこないようです。

それは本当に勿体ないことだと思います。

NLPは自分一人で使えるものなのです。

自分一人でできて、その効果の高さも、使う機会の多さも実感できたとき、自然と『自主的』にNLPをやろうとするのかもしれません。

最後にもう1つ。

ここまでの『自主性』の話は「NLPのテクニックを使って自分のプログラムを変える」ことについてでした。

ですがNLPの本質は「人の心をプログラムとして理解して、プログラムを扱う」ところです。

この観点に馴染むと、あらゆる人間関係や自分の心の動きをNLPで説明できるようになります。

他人のことも、自分のことも、深く納得できていきます。

私たちのコースには、この観点を養うトレーニングも含めてあります。

それによって『自主的』にテクニックを使うかどうかだけでなく、

まさに日々の全ての場面がNLPの実践のタイミングとなっていくはずです。

NLPは「誰かにやってもらう」ものではなく、「自分で作業を進めて」取り組むものだという『能動的』の特徴は、好みが分かれるところかもしれません。

- 自分のペースでやりたい

- 自分の思い通りに進めたい

- 自分なりの工夫をしながらやりたい

…そういった人には心地よい形式でしょう。

逆に、

- 誰かに助けてもらいたい

- 正解を教えて欲しい

- どうしたらいいか答えを知りたい

…といった人は戸惑うかもしれません。

とはいえ、あなたご自身について考えたら、この点の心配はいらなそうです。

NLPについて自ら調べて、こうした説明を読むだけの能動性があれば、「自分で作業を進める」ことについての抵抗は少ないのではないかと想像しています。

むしろ注意が必要なのは『能動的』な傾向があまりにも強い人の場合かもしれません。

何でも自分の思い通りにしたい気持ちが強いと、NLPを使って他人までも思い通りにしたくなる可能性があります。

NLPのテクニックは主体的に作業する方法論になっているため、相手の自由を保証する最低限の安全性は保たれやすいとはいえます。

それでもNLPの効果の高さは、本人が望まないところまで深入りできてしまう危険性も伴っているのです。

もう1つの観点…、

「NLPの成果は自ら日常で実践するかにかかっている」という意味での『能動的』の特徴は、メリットともデメリットとも捉えられる部分かもしれません。

やらなければ勿体ない。

やったら、やっただけ効果がある。

この実情は、これまでのNLPプラクティショナーの資格保有者の人数を考えると、より重要なことに思えてきます。

NLPを知っている人は大勢いるけれど、NLPを日々使いこなしている人は多くないのです。

つまり、あなたがNLPを実践すればしただけ、自分自身を大きく差別化していけるということです。

あくまで「やったほうが望ましい」だけのことです。

実際にコースに参加すれば、その期間に実習で体験するNLPのテクニックだけで、かなり大きな効果を体感する人が大半です。

それだけで充分で、コース修了後にはNLPが必要なくなった…、そうなのだとしたら、それも喜ばしいことだと思います。

必要ないなら、やらない。

それも1つの選択です。

必要ないけど、もっと良くなりたいから、やる。

それも1つの選択です。

必要かどうかより、どれだけ可能性を広げるか。

NLPの方法論にはそのような特徴もあります。

可能性が広がるほど自由になれますから。

NLPの目的は自由になること。

強制するものは一切ないという意味でも『能動的』な性質があると言えそうです。

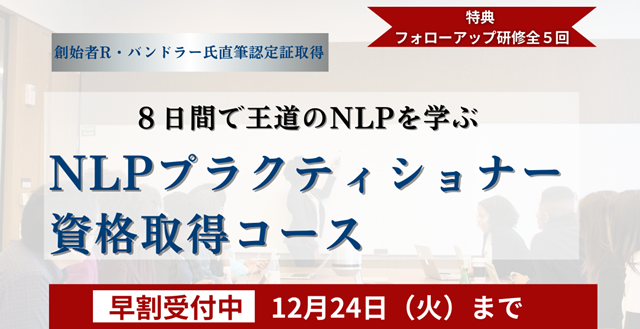

NLPプラクティショナー資格取得コース

開催講座

心理カウンセラー認定講座<初級>

心理カウンセラー認定講座<中級>

心理カウンセラー認定講座<上級>

実践コミュニケーション2級認定講座

実践コミュニケーション1級認定講座

実践コミュニケーション講師™養成コース

心理援助講座中級Ⅱ<カール・ロジャーズ>

心理援助講座<上級>

自己肯定感を高める心理ワークショップ

講座

実践心理カウンセラー

認定講座<初級>

【大阪】 5.31(土)満席

【大阪】 6. 1(日)満席

【札幌】 6.14(土)増設

【札幌】 6.15(日)満席

【東京】 7. 6(日)満席

【函館】 7.21(月)

【東京】 8. 2(土)増設

【東京】 8. 3(日)増設

【札幌】 8.23(土)

【大阪】 9.20(土)増設

【大阪】 9.21(日)

実践心理カウンセラー

認定講座<中級>

【札幌】 6. 14(土)・15(日)

【東京】 7. 5(土)・ 6(日)

【大阪】 9. 20(土)・21(日)

実践心理カウンセラー

認定講座<上級>

【札幌】 3~6月 満席

【東京】 11~2月

実践コミュニケーション

2級認定講座

【大阪】 5.31(土)満席

【大阪】 6. 1(日)満席

【札幌】 6.14(土)増設

【札幌】 6.15(日)満席

【東京】 7. 6(日)満席

【函館】 7.21(月)

【東京】 8. 2(土)増設

【東京】 8. 3(日)増設

【札幌】 8.23(土)

【大阪】 9.20(土)増設

【大阪】 9.21(日)

実践コミュニケーション

1級認定講座

【Zoom】 4月~ 6月

【Zoom】 9月~11月

実践コミュニケーション講師

養成コース

【東京】7月・9月

【札幌】11月・4月

心理ワークショップ

【札幌】 8.23(土)

【東京】11. 8(土)

【大阪】12. 6(土)

心理援助講座中級Ⅱ

「ミルトン・エリクソン」

【東京】2025年11・12月