心理カウンセラーになるには?

資格・仕事の実際・向いてる人

2024/1/5

日本実践カウンセラー協会の丹下坂です。

これを読まれている方の中には、

- 「カウンセラーになりたい!だけど、何から始めていいかわからない」

- 「人の役に立ちたい。カウンセラーって、どんな仕事?」

- 「困っている人を助けたい」

- 「少しでも社会の役に立ちたい」

こんな思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は、私設のカウンセリングルームを開き、これまで17年に渡って9,000名を超える方々の悩みと向き合ってきた、現役の心理カウンセラーである私、丹下坂が、これまでたくさんの方から頂いた疑問、質問にお答えしていきます。

皆さんの参考になれば幸いです。

心理カウンセラーとは、傾聴(相談者の話をしっかりと聴く技術)、認知行動療法(相談者の認知の歪みを生きやすさに変える技術)、その他相談者の悩みに適した心理療法を活用し、相談者の悩みの解決をサポートしていく、心の専門家です。

私たちは、身を置く環境(学校、職場、家庭etc)から、少なからず、ストレスを感じています。

今、このコラムを読んでいるあなたの周りにも、何らかのストレスを感じている方がいらっしゃるかもしれませんね。

「一人では、もうどうすることもできない」

そんなストレスのかかかった心の荷を軽くしてもらう、そして、前へ進む一歩を踏み出す力を取り戻してもらう。そんなお手伝いをするのが、心理カウンセラーの仕事内容と言っても過言ではないでしょう。

では、どうすれば、心理カウンセラーとして、困っている人、悩んでいる人の手助けをすることができるようになるのでしょうか?

- 「よく人から相談されるから、今までの経験を活かして、心理カウンセラーとして活動したい」

- 「全く知識や経験がないから、一から学んでみたい」

と、その思いは様々でしょう。

目の前にやってくる相談者は、どんな思いや悩みを抱えてやってくるのか、お会いして、話を聴いてみるまではわかりません。ですので、どんな人にも対応できるよう、しっかりとした専門知識や技術が必要となります。

また、どんな資格を有しているかも必要となってくるでしょう。

学習方法と資格取得には、大きく分けて、2つの方法があります。

現在、日本で唯一の心理系国家資格である、「公認心理師」。これは、心理系大学院を卒業し、且つ、公認心理師試験に合格する必要があります。

各種心理検査のカリキュラムもあるため、医療系で仕事をしてみたい、という方には、最適と言えるでしょう。

一方で、大学院卒業資格が必須となるため、その資格を有していない方は、ハードルが高くなってしまうのは否めません。

民間施設では、実践的な心理療法(心理ワーク)を学ぶことができます。

資格取得に学歴は関係なく、また、大学院での学びに比べても、費用が安く、比較的短期間で学べることは、大きなメリットと言えます。

大学や大学院への進学、通学は難しいけれど、心理カウンセラーとして一歩を踏み出したい!そういう方にお勧めの学び方です。

実際に、カウンセリングの際、あるいは、講座中に、

- 「人の役に立ちたいけれど、自分は向いているのだろうか?」

- 「資格を持ってないとダメ?」

- 「悩んでいる人の気持ちに、自分が引っ張られてしまうのでは?」

色々なご相談をお聞きします。

私は、常に、このようにお答えしています。

「どんな方でも、心理カウンセラーになれますよ」、と。

なぜなら、カウンセリングに必要な知識と技術は、誰でも、身に付けることができるからです。

自転車に乗れるようになった時のことを、ちょっと思い出してみてください。

いきなり、自転車に乗れましたか?

おそらく、全員が、「No」という答えではないでしょうか。

ブレーキ、ハンドル、ペダル、サドルがあって(知識)、スピードを出すときにはペダルをこぎ、止まる時にはブレーキを握る(技術)と、自転車に乗れるようになる。

あとは、できるまで、何度も何度も繰り返す。

こうやって乗れるようになったのではないでしょうか?

カウンセリングも同じです。

知識と技術を身に付け、その後は、何度もトレーニングを繰り返します。

学んでいく中で、自分は何が得意で、何が不得意か。どんな知識、技術、そして、トレーニングが足りないかが、わかるようになります。

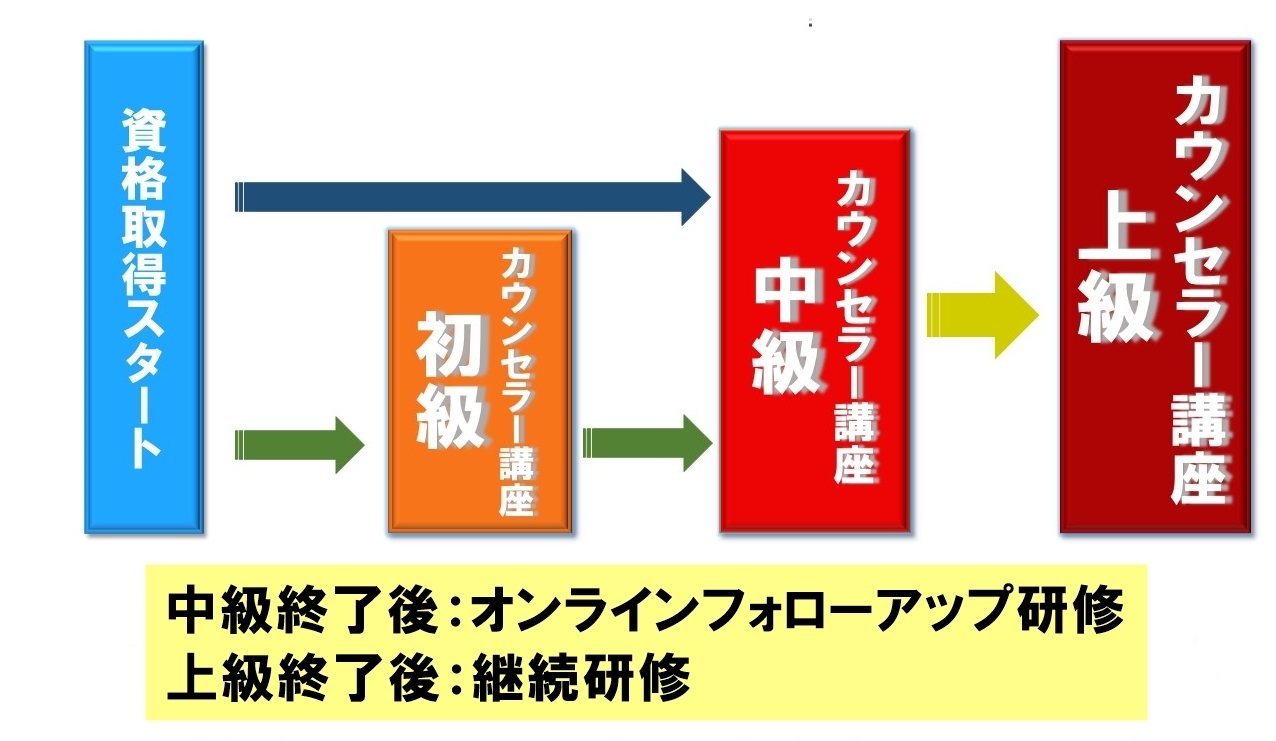

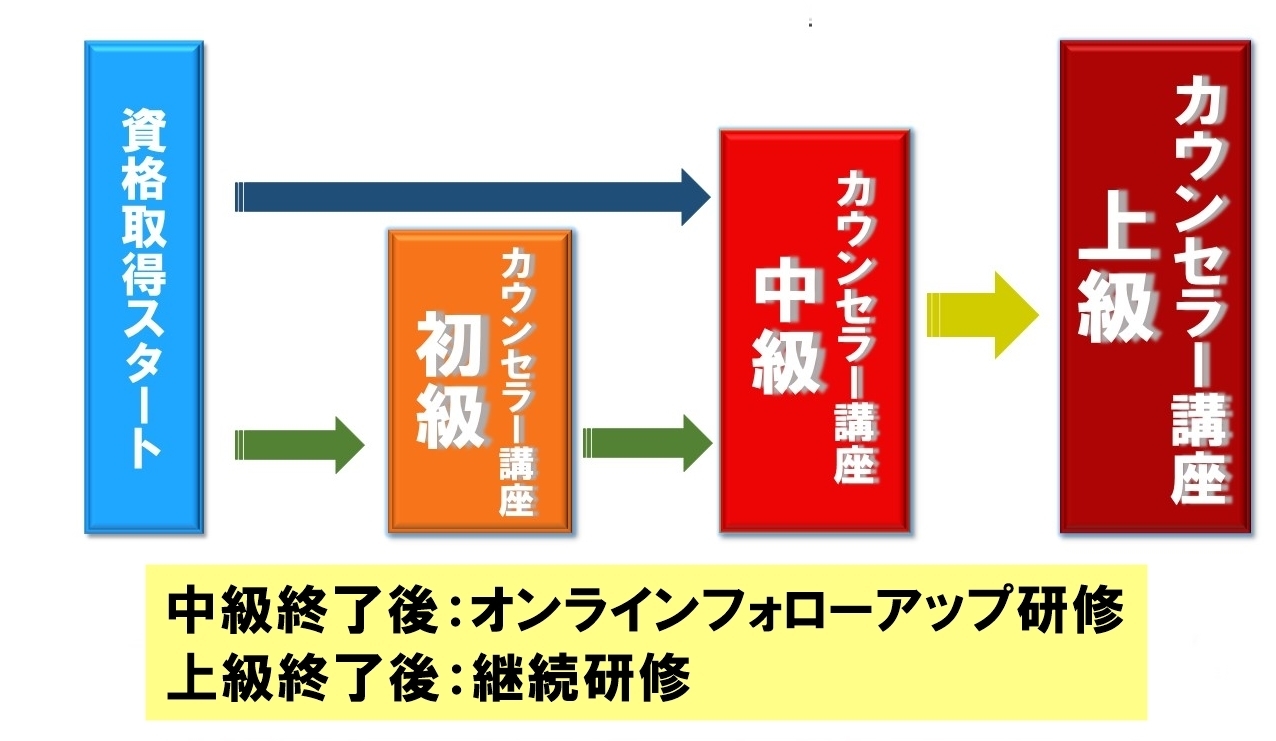

また、当協会では、それらが段階を経て、ハッキリとわかる内容構成とトレーニングの場を豊富に組み込んだカウンセラー講座を用意しています。

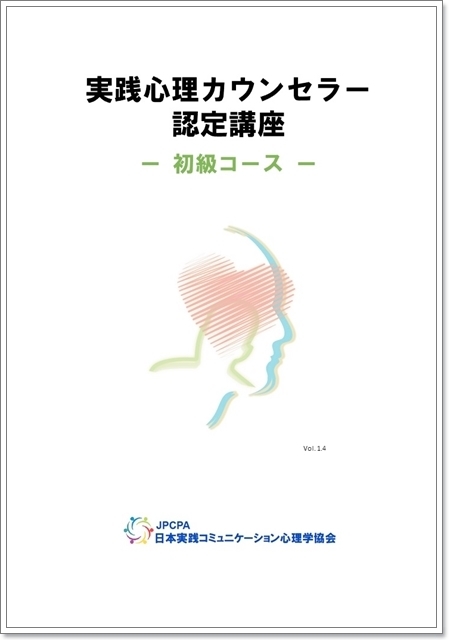

当協会でご提供する、実践心理カウンセラー認定講座<初級>では、一番大切な「心理カウンセラーとしての心構え」を学ぶことができます。

私も、今まで、色々なカウンセリング講座を受講してきました。有難いことに、たくさんの知識、技術を教わりました。

その知識と技術を持って悩みを抱えていらっしゃる方の前に立っても、実は、うまくいかないことが多かったのです。

何故だろう?

そうだ、知識と技術がまだ足りないからだ!

そうして、さらに知識と技術を学びますが、やはり、結果は同じ。こんな日々が繰り返されました。

何が足りない?

どうすればいい?

悩みに悩み、自分のカウンセリングを見直し、やっと気づきました。

自分の心の在り方は、どうなっているのだろう?

知識と技術を十分に活かす「心理カウンセラーとしての心構え」を身に付けていないことに気づいたのです。そして、それを教えてくれる講座は、今までに一つもなかったことにも気づきました。

ないのであれば、自分で作ればいい。

そうして自分の実体験を元に出来上がったのが、実践心理カウンセラー認定講座です。

私のところへ相談にやってくる方は、下は小学生から、上は70代・80代のご年配の方まで、相談内容も、友人関係、家族関係、職場での同僚や上司との関係、将来の不安、恋愛、性癖など、多岐に渡っています。

何か月も、何年も、中には、何十年も悩みを抱えていて、やっと来ることができた、という方もいらっしゃいます。

誰にも言えず、一人で悩みを抱えている、あるいは、家族や友人に相談したけれど解決しなかった、心ないことを言われ余計に傷ついた、という方もいらっしゃいます。

悩みに大小はないと言われますが、現場にいると、本当にその通りだなと、実感できます。

問題を抱えているだけでも苦しいのに、誰にもわかってもらえない辛さが加わっているのです。小さな悩みなど一つもない、私は、そう思います。

そして、

- 「以前カウンセリングを受けたことがあるけれど、全然解決しなかった」

- 「モヤモヤしたまま」

中には、

「前に違うところでカウンセリングを受けたけれど、傷つくことを言われ、二度とカウンセリングには行かないと決めていたけれど、一人ではどうすることも出来ず、今回は、本当に勇気を振り絞って来た」

という方までいらっしゃいます。

勉強も研鑽も積んでいるはずのプロのカウンセラーなのに、なぜ、相談される方からは、こういった声があがるのでしょうか?

- 目と耳と心を使って真剣に聴く

- 相手の立場に立って聴く

- 共感的に聴く

その通りです!

どれも間違っていません。

その聴き方は、すごく大切です。

恐らく、プロとして現場に立っている方も、多くの方がそう答えることでしょう。そうやって傾聴しているのに、実際に、相談者の方から聞こえてくる言葉は、

- 「以前カウンセリングを受けたことがあるけれど、全然解決しなかった」

- 「モヤモヤしたまま」

- 「前に違うところでカウンセリングを受けたけれど、傷つくことを言われ、二度とカウンセリングには行かないと決めていたけれど、一人ではどうすることも出来ず、今回は、本当に勇気を振り絞って来た」

傾聴しているのに?

一体、何が起きているのでしょうか?

傾聴の概念、傾聴の技術、そして、カウンセリングの技法の身に付け方もわかった。その上で、心理カウンセラーとして一番大切なこととは、いったいどんなことなのでしょうか?

ちょっと、次の場面を想像してみてください。

料理教室で習った「白身魚のパイ包み、バジルソースを添えて」というレシピを友人達とのホームパーティで作る

恐らく、料理教室では、

- バジルソースの作り方

- パイ生地の作り方

- オーブンの温度と時間の管理

など、様々な技術を学ぶことでしょう。完璧に身に付けたとして、果たして、すぐにレシピを見ることなく講師と同じレベルのものが作れるようになるでしょうか?

もちろん、何度も練習すれば、上手に作れるようになるでしょう。

しかし、肝心なことが欠けています。

そうです。

友人達、つまり、料理を食べてもらう相手のことを考えていないのです。

いくら講師から、高度な技術を教わって、それらを身に付けたとしても、食べてもらう友人達の好みやアレルギー食材などを知らないと、自己満足で終わってしまうのです。

せっかく上手に作れても、そもそも魚が嫌いな人であれば箸をつけてくれないかもしれません。

もしかしたら、体調や気分が日によって変動してしまう友人がパーティに来てくれている可能性だってあります。

そんな友人達の事情がわからないと、「せっかく作ったのに」と、モヤモヤした気持ちが残ってしまうかもしれません。

実は、カウンセリングも同じことが言えるのです。

いくら、カウンセリング技術を練習しても、相談する相手の、どこを、どう見て、どう接していけばいいのか学ばないと、相談者に笑顔は戻ってこないのです。

カウンセリングの技術は大切です。

もっと大事なのは、相談者を良く見る、感じるということです。

では、なぜ、相談者を良く見る、感じることが大切なのでしょうか?

人は、目の前に困っている人がいると、何とかしてあげたい、という心理が働きます。

カウンセラーも例外ではありません。むしろ、その思いが強いからこそ、カウンセラーという仕事に就いた、とも言えるでしょう。

ところが、皮肉なことに、この

「何とかしてあげたい」

という気持ちが、

・「以前カウンセリングを受けたことがあるけれど、全然解決しなかった」

・「モヤモヤしたまま」

という相談者の声に繋がってしまうのです。

なぜなのでしょう?

それは、

「何とかしてあげたい」

と思っているということは、つまり、

「今の方法ではうまくいっていないよね、他の方法があるよね?」

という気持ちになっているということなのです。

そうすると、どういうことが起こるのでしょう?

「こういう言い方をすればいいのでは?」

「こういう振舞いをした方が?」

そうです。

相談者のできていない部分、つまり、マイナスに目が行き、

「こうやるとうまくいきますよ」

と、アドバイスしたくなるのです。

目の前の相談者は、自分の至らないところに目を向けて欲しいのでしょうか?

アドバイスが欲しいのでしょうか?

もう、おわかりですね。

相談者は、気持ちをわかって欲しいのです。

その気持ちを、見て、感じるのです。

では、この気持ちを、見て、感じて、という作業、どうやって習得すればよいのでしょうか?

実践心理カウンセラー講座<初級>では、実際に、カウンセラー役、相談者役の両方を体感していただきます。

- 「こんな言葉を言われた時、相談者ってこういう気持ちになるんだ!」

- 「こんな言葉を伝えた時、カウンセラーってこういう気持ちになるんだ!」

それを、肌で実感することができます。

講座参加者の生の声

福祉施設管理者

井上 朋子 様

相手も自分も笑顔になれる講座に感動!

丹下坂 様

こんにちは。

ようやく涼しくなり過ごしやすい気候となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

私の方は、日々「傾聴」を意識し過ごしております。人と向き合う時に自分の意見や考えを言いそうになるので「傾聴…傾聴…」と言い聞かせております。

そんな毎日を過ごしていると、これまでにはなかった気づきが沢山あります。

- 利用者さんが話しかけてくる頻度が多くなりました。

- 面談する時間が短いのに相手に笑顔が戻ります。

- 今までは「何か言わなきゃ!伝えなきゃ」という気持ちが強く、自分自身が疲れていましたが、今は人と向き合っても疲れる事が減りました。

- 面談や仕事関係なく人と話すのが楽しくなりました。

自分は今までやらなくてもいい事や、やらない方がいい事に力を注いで疲弊していたんだなぁと気づきました。

カウンセリングの講座を受けて一番笑顔になれたのが自分でした。

丹下坂さんに出逢えた事に感謝です。12月の講座も楽しみにしております。

主婦

岡野 智恵子 様

深く心に響いてくる講座!

丹下坂先生

10日は席に着くなり緊張で震えが暫く止まりませんでした。ですが、講座が始まりますと緊張を上回る期待と講座の魅力に引き込まれ落ち着いて学ぶことができました。

以前から、会話を必要としている方の力になれないかと考えていました。加えて昨年の義父義母との関わりの中で、もう少し私が感情的にならずに向き合っていればと後悔があり、傾聴のみならずちゃんと勉強したいと思い今回申し込みをしました。

丹下坂先生のお話は、会場では勿論ですが、時間が経つにつれてもっと深く心に響いて来ます。表面の辛さだけでなく、心の奥を思い、感じ、そうやって寄り添うことの大切さ。それが、カウンセラーにとって大切、ということを教えていただきました。

実践心理カウンセラー認定講座初級コース、とても有意義で素晴らしい時間でした。ありがとうございました。

実戦心理カウンセラー認定講座<初級>では、

- 心理カウンセラーとしての心構え

- 傾聴の定義

- カウンセリングの三大原則

を2時間かけて、様々なワークを通して、じっくりと学んでいきます。

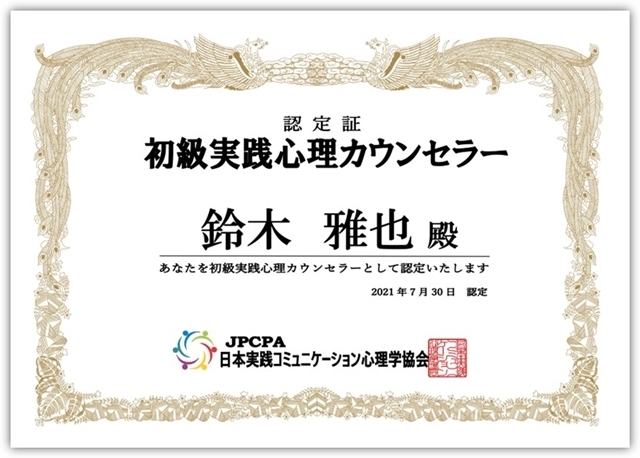

修了後は、日本実践コミュニケーション心理学協会より、初級実践心理カウンセラーの資格が授与されます。

この資格は、履歴書に記載できます。そして、内容も、実際の職場、ご家庭、知人友人と、すぐに使えるものばかりです。

さらに学びを深めたい方は、実戦心理カウンセラー認定講座<中級>で学ぶこともできます。

<中級>は、一度受講すると、その後は、繰り返し何度でも無料で受講することができます。

さらに、オンラインフォローアップ研修を優待価格で、また、<上級>修了後は継続研修を優待価格で、継続して研鑽を積んでいただくことができます。

- 「相談者にうまく対応できない」

- 「あの時のカウンセリング、他に方法はなかっただろうか?」

- 「今やっている進め方でいいのだろうか?」

- 「もっとカウンセリング技術を学びたい!」

カウンセラーになった後も、たくさんの悩みが出てくることでしょう。そんな悩みを相談したり、解決したり、研鑽を深めたりする場を用意しています。

- 「カウンセラーになりたい!だけど、何から始めていいかわからない」

- 「人の役に立ちたい。カウンセラーって、どんな仕事?」

- 「困っている人を助けたい」

- 「少しでも社会の役に立ちたい」

あなたの胸に秘めたそうした思いを、心から応援します!

心理カウンセラーへの扉をノックしてみませんか?

- 公認心理師

- 北海道公立学校スクールカウンセラー

- カウンセリングMaNa 代表

- 日本実践カウンセラー協会 代表

- Clear NLP Japan 代表

心理職唯一の国家資格『公認心理師』。

児童心理学士。

大学では、社会心理学、人格心理学、犯罪心理学等、幅広く心理学を学ぶ。

卒業後、公立の小学校の勤務を経て、2006年、「カウンセリングMaNa」設立。

17年間で接したクライアントは9,000人を超える。

発達障害、不登校、職場・家庭・恋愛・人生の悩みと、クライアントが抱える問題は多岐に渡る。

そのクライエントが抱える生の悩みを詳細に分類、分析、体系化して作り上げたコミュニケーションを主体とした各種講座は、男女、年齢問わず、幅広い層の支持を得る。

受講者一人ひとりの想いに寄り添いつつ、会場全体を一つにまとめていくその手腕、そしてその温かさは、受講者の心に深く沁み込んでいく。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

| 心 理 学 |

|---|

| コミュニケーション |

|---|