『心理援助の心構えと技術トレーニング講座』開講によせて①

2023/9/2

心やコミュニケーションについて学び始めると、さまざまな技術が世の中にあることに気づかれると思います。

なかでも良く知られている名称は、カウンセリング、コーチング、セラピー(心理療法)ではないでしょうか。

それぞれについての何となくのイメージや、どう違うかといった印象などもお持ちかもしれません。

私が講座でトレーニングをしてきたのは主に、カウンセリングです。個人的にはコーチングやセラピーの形でお手伝いすることもありますが、講座として扱う内容はカウンセリングを基本としてきました。

そこには明確な理由があります。

<関連記事>『心理援助の心構えと技術トレーニング』開講によせて②「誰にでもオススメできる講座ではありません」

それはカウンセリングが最も難しく(少なくとも私にとっては)、同時に最も実生活と強く結びついているからです。

実のところカウンセリングは、これら3つの技法の中で1つだけ異なった位置づけと捉えるべきもので、

カウンセリング特有ともいえる2つの特徴があります。

1つ目の特徴は、

「カウンセリングには職業的なコミュニケーションの土台となる技術が含まれている」ことです。

具体的にメインとなるのは『ニーズ把握』の技術です。

会話を通して、相手が求めていることを把握する。

この作業が求められる代表的な場面は、福祉の相談援助、医療現場での診察、施術前の問診、士業・コンサルタントの相談などでしょう。それどころか営業職や販売員なども、お客様のニーズに沿って提案できたほうが購買に繋がりやすいはずです。

つまりプロとして自分のサービスや商品を提供する前に「お客様が何を求めているのか?」を把握する作業だということです。

ニーズが分かって初めて、プロとしてお客様に合ったサービスを提供できるわけですね。

この『ニーズ把握』の過程こそがカウンセリングのメインとなる作業で、

心理援助に限定されない広い意味でのカウンセリングは、まさにこうしたニーズ把握の相談のことを意味します。

コーチングやセラピーにおいても、クライアントのニーズを把握してからでないと、実際の援助には進めません。

言い換えると、

コーチやセラピストは最初にカウンセリングをしてクライアントのニーズを把握して、

それからコーチング・セラピーの作業に移行する、

ということになります。

そこが「職業的コミュニケーションの土台の技術がカウンセリングに含まれる」理由であり、

「カウンセリングはコーチングやセラピーとは異なった位置づけだ」と言える根拠です。

(※実際にはニーズ把握とコーチング・セラピーの境目が曖昧な流派も多いようです)

カウンセリングならではの特徴、2つ目は「気持ちを直接的に扱う」ことです。

これは特に『心理援助』を求めてカウンセラーのところへやってくるクライアントに対しては顕著な特徴といえます。

クライアントは原則、苦しんでいるのです。

つらいこと、大変なこと、手に負えないこと…、

困難や災難、悲運が積み重なり、本人一人では手に負えなくなってしまった。

一人では抱えきれない気持ちをもって、カウンセラーのところへやってきます。

その気持ちを楽にする関わりが、カウンセリングの最中に求められるのです。

こう言うと、こんな疑問を持つ方もいるかもしれません。

「確かにコーチングは元気な人が対象だからそうだろうけど、

セラピーならトラウマや心の傷を扱うのでは?」

もちろん、セラピーの過程で気持ちの負担が軽くなることはあります。癒しも起こります。

ですが、ここでのポイントは「今の気持ち」にあります。

実際のところ、セラピーが対応するのは『心の癖』であって、これは「今の気持ち」というよりも「過去の記憶」なのです。

例えば、

- 昔の出来事における心残りが、今でも頭から離れないとか

- 幼少期に受けた酷い仕打ちのせいで、今でも人と関わることが怖いとか

- 比較されたり怒られたりしながら育ってきたために、今でも自信がなくて劣等感が強いとか

- 恵まれない境遇に耐えることばかりだったことで、未来に希望が持てなくなってしまったとか…。

「過去の経験によって作られた考えが、現在に影響を与えている」という仕組みです。

そのように学習してしまって、その学習した考えを今でも無自覚に使っていて、そのために現在の生活の中で「つらい気持ちになる場面がある」。

だから、つらい気持ちを生む原因となる心の癖を修正して、現在つらくなることを減らす。

それがセラピーの狙いです。

それに対してカウンセリングでは、まず「今の気持ち」に焦点を当てます。

クライアントがカウンセリングの最中にも感じている苦しさを最優先で扱いたいのです。

なぜならカウンセリングに訪れるクライアントは…、

- カウンセリングの当日までに十分過ぎるほど思い悩み、苦しみ、嘆き

- それにもかかわらず本人のできる最大限の努力をして、気の毒なほどに空回りをして

- つらい気持ちと、悶々とした考えと、早く何とかしたい焦りとで一杯の状態を常に体験し続け

- その苦しみを誰にも分かってもらえないまま一人で抱え続けて…

そんな状態のはずだからです。

まずはその苦しみを、抱えきれない気持ちを

一秒でも早く、少しでもいいから

軽くしてもらいたいじゃないですか。

主訴となる問題が解決するのはずっと後になるとしても、目の前のクライアントが「今その瞬間に体験している」苦しみから少しでも楽になってもらう。

それは過去のトラウマや心の傷を扱うプロセスとは別に求められるものでしょう。

前述のとおりカウンセリングは、セラピーの前段階のニーズ把握としても行われます。

逆にいえば、カウンセリングで「今の気持ち」を楽にしてもらった後、ようやくセラピーで

「過去の記憶」を扱えるようになる、ということです。

私の経験からも言えることですが、カウンセリングの段階でクライアントのつらい気持ちを軽くできているほど、後のセラピーやコーチングのプロセスがスムーズになります。

人間の仕組みとして、ネガティブな感情が大きいときには、自然なストレス応答として「考える力」が低下してしまうものなのです。

苦しみの真っ最中にいるクライアントにとっては、望ましい未来を思い描くことも、過去の出来事を思い出すことも、新しいものの見方に気づくことも、「考える力」が落ちているからこそ難しいわけです。

その点でも、まずは「今の気持ち」の負担を減らすことがカウンセリングのカギといえます。

カウンセリングの『ニーズ把握』の技術は、とても汎用性が高く、様々な職業においてお客様との関係性に役立つものです。

『ニーズ把握』ですから、そこで繰り広げられる会話では、

- お客様は何に困っているか?

- どんな問題を解決したいのか?

- 何を手伝って欲しいのか?

あたりを聞き出すための質問がなされます。

つまり、多くの職業ではお客様の「困りごと」に対応するという前提がある、といえますね。

「困りごと」なのですから、そこには思い通りにいかないことに向けられた『気持ち』が何かしらあるはずです。

だとすると『ニーズ把握』だけでなく、『気持ちを扱う』こともできたほうが望ましいでしょう。

それでも『心理援助』を求めてカウンセラーを訪れるクライアントとは、その『気持ち』の質と量が大きく異なります。

『心理援助』として扱いたい気持ちは、本人の手に負えないほどの苦しみを伴っているのです。

こうした苦しみ、つらさ、大変さを抱えたクライアントを相手にする。

ここに『心理援助』ならではの特徴があります。

それほどの気持ちを抱えたクライアントに対して、

どれだけ相手の心の支えになれるかどうか?

これが簡単ではありません。

カウンセリングのトレーニングを続けても果てしない道のりであり、

恥ずかしながら、カウンセリングを学ぶ以前の私には全くといっていいほど、できていなかったことでした。

しかも「誰かの心の支えになる」のが求められる場面は、職業的なコミュニケーションに限りません。

むしろ多くの人にとっては、身近な人間関係でこそ必要となるものではないでしょうか。

つまりカウンセリングのトレーニングは、職業的コミュニケーションの基礎技術として実社会に役立つだけでなく、

関わり方や心構えとして、大切な誰かが苦しんでいる時のためにも役立つものなのです。

こうした『技術』と『心構え』の両面での実用性から、…それだけでなく社会から求められる必要性からも、私はカウンセリングのトレーニングを行なってきたつもりです。

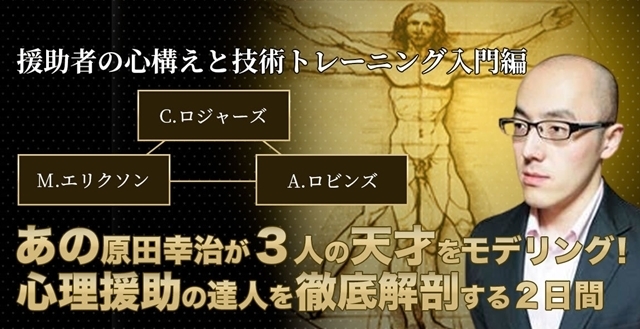

そして今回、

- ミルトン・エリクソン

- カール・ロジャーズ

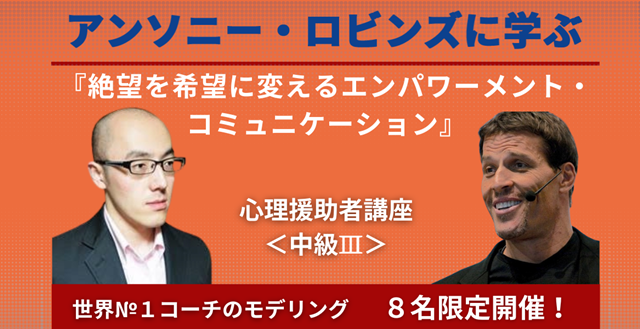

- アンソニー・ロビンズ

3人の心理援助の達人をモデリングして見えてきたのは、3人の「違い」と「共通点」です。

違いは『技術』に表れています。

- 専門的な援助として彼らが行う作業

- そのためのコミュニケーション技術

- 援助の結果として導く方向性…

いずれも独特です。

それぞれのスタイルに狙い通りの効果があり、

そして際立った特徴が輝きとして、多くの人の目に留まるのでしょう。

そうして各分野に大きな影響を残しています。

一方、共通点は『心構え』のほうに見られます。

本気で目の前のクライアントと向き合い、本気で相手の心の支えになろうとします。

いいですか、「本気で」です。

理想論ではありません。

現実的に、本当に、それを実行するのです。

その瞬間、文字通りに「相手のために存在する」。

そして相手の心の支えとなります。

もちろん、これは心構えの話ですから表面的に表現される振る舞いにはバリエーションがあります。

ここにも学ぶ立場として、好みの違いが出てくるはずです。

その一方、観察可能な振る舞いとして、この3人の達人は同じこともしています。

3人の心理援助の達人に共通する振る舞い…、

それは一体、何でしょうか?

大事なことなので、ここで言ってしまいます。

『目の前の相手をよく見る』ことです。

当たり前だと思いましたか?

これは全く当たり前のことではありません。

むしろ世界中でできる人がほとんどいない。

“観察が大切ですよ”なんていう気軽な話ではないんです。

100%相手に関心が向くから、相手を見ることになるのです。

見ようと心がけているのではなく、

相手に関心が向いているのだから見るに決まっている。

そんな感じです。

なぜ、それがそんなにも難しいのでしょう?

答えは簡単です。

皆、自分に関心があるからです。

- 「自分が上手くできるか?」

- 「自分が役に立てるか?」

- 「自分がどうしたら相手の問題を解決できるか?」

皮肉なことに、

学べば学ぶほど、技術や知識に関心が向き、

相手への関心が下がってしまう場合さえあります。

このことについては自信をもって言えます。

以前の私がそうでしたから。

もちろん今もずっと難しいです。

でも努力をやめるつもりはありません。

ただ残念ながら、

「相手に100%関心が向くから、見ることになる」

ということを言葉で説明しても、伝わるものではないでしょう。

実際、3人のうちの一人、カール・ロジャーズは「無条件の肯定的関心」という言葉で、これを説きました。

が、結果として世の中に残ったのは、努力目標や心がけ、理想論としての説明のようです。

この重要性が伝わらない、後進に届かない…

そうしてロジャーズ自身は、自ら作った心理療法の流派を離れるのです。

それほどに譲れない『心理援助』の本質的な教えだったとしか思えません。

そこで。

この『心理援助』の本質的な特徴、

「相手の心の支えとなるために

全力で相手に関心を向ける」

という心構えを中核として、

今回の講座シリーズを組み立てました。

まずは何よりも、この本質的な心構えのときの状態を体験してもらう。

それが最大の狙いです。

心理援助の達人に共通するエッセンスですから。

その上で、3人の特徴をモデルとして紹介します。

技術面でも、目指す方向性でも、ご自身にとってシックリくるものを探せます。

せっかくですから、その心理援助のエッセンスを注ぎ込むための具体的な技術も紹介します。

それほど複雑な技ではありませんし、

美しく、気の利いた言葉がけを練習するものでもありません。

すでにご存知の技術もあるかもしれません。

しかし、形としての技術に達人のエッセンスが吹き込まれたとき、同じ言葉のもつインパクトが一変します。

相手に最大限の関心を向けた結果として自分の中に起きる心の状態が、その言葉に伴う非言語メッセージを別物にするのです。

そして相手の心の奥深くに届くメッセージとなる。

まさに3人の心理援助の達人がやっていたのと同じように…。

こうしたトレーニングは、ダイレクトな心の交流と、場の影響があったほうが効果的なものです。

残念ながらオンラインでは効果が下がってしまいます。

ですから会場でのライブとして、ワークショップ形式での開催限定となります。

ご了承ください。

全ての人に身につけて欲しいものだとは言いません。

ご自身の心に響いた方とご一緒できればと願っています。

<関連記事>『心理援助の心構えと技術トレーニング講座』開講によせて②「誰にでもオススメできる講座ではありません」

執筆者:日本実践カウンセラー協会

原田幸治

原田 幸治

日本実践カウンセラー協会講師

- 米国NLP™協会NLP™トレーナー™

- コミュニケーション・コンサルタント

- HRD Lab代表

- パラゲート・サンガ主催

心理援助講座のご案内

心理援助の心構えと技術トレーニング入門

~心理援助の達人のモデリングから~

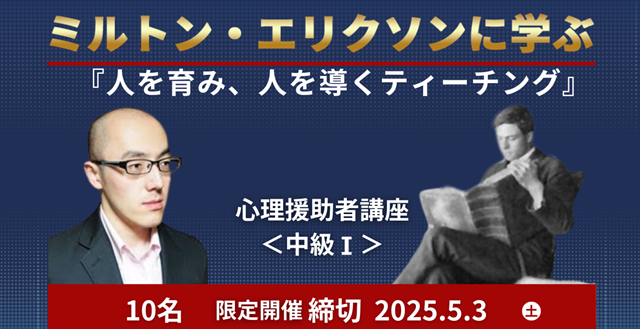

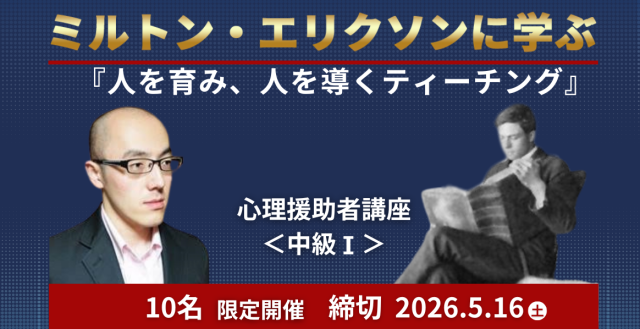

心理援助講座中級Ⅰ『ミルトン・エリクソン』

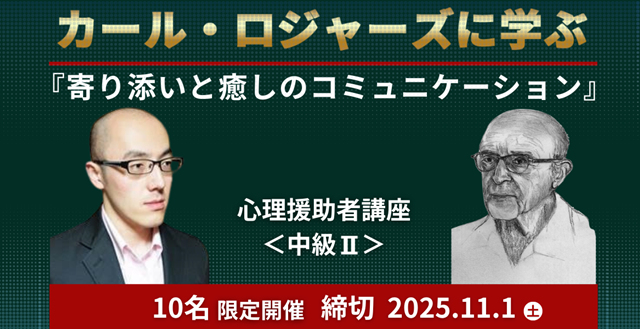

心理援助講座中級Ⅱ『カール・ロジャーズ』

心理援助講座中級Ⅲ『アンソニー・ロビンズ』

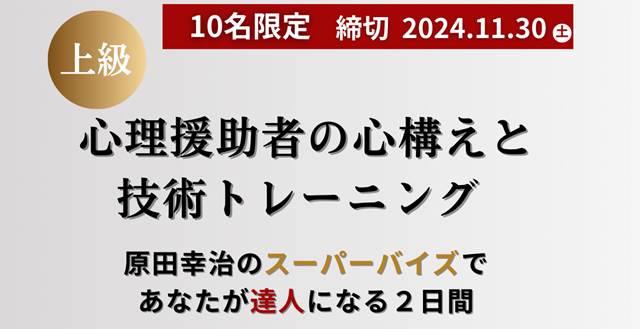

心理援助の心構えと技術トレーニング上級

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

| 心 理 学 |

|---|

| 心 理 学 |

|---|

| 心 理 学 |

|---|