高島:

日本実践カウンセラー協会高島です。

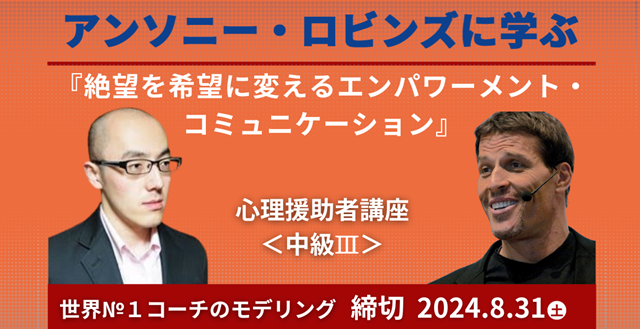

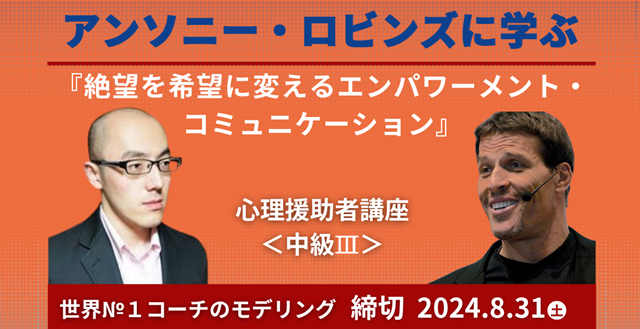

今日は、東京で開催されますこちらの講座。

心理援助講座中級Ⅲ アンソニーロビンズに学ぶ『絶望を希望に変えるエンパワーメント・コミュニケーション』

こちらの講座の講師を担当される原田幸治さんに、講座についていろいろと伺っていきます。

どうぞよろしくお願いします。

原田:

よろしくお願いします。

高島:

さて 原田さん。

ミルトン・エリクソン、そしてカール・ロジャーズときて、いよいよアンソニー・ロビンズ。

前のお二人は過去にお亡くなりになった方ですけど、アンソニー・ロビンズはまだ現役の方です。

講演の動画とか著書もそうですけども、情報は豊富だったんじゃないかと思います。

その辺りで、モデリングのやりやすさというのはありましたか?

原田:

そうですね。

結局のところ、心理援助という角度で見るということになります。

ですから、見解とか、どういう主張をしているかとかは参考にはなります。

ですがそれ以上に、『ダイレクトに、目の前に人がいたときに、どういう対応をするか』がモデリングをする上でも、一番参考になる情報なんですよね。

どういう情報源を頼りにしたかというと、本とかというよりは、実際にそのセッションの様子を録画したビデオ。

いくつかあったので、それを参考にしたところが大きいです。

高島:

アンソニー・ロビンズのモデリングからスタートして、実際にこの講座を受けることで、『アンソニー・ロビンズのような力を身につける』というのが最終的な目標になっていくとは思うんです。

けど、現実的にあれだけの聴衆を集めて、皆さんの前でというのは、なかなか可能性としては低いのかなとも思うんです。

この4日間を学ぶことでアンソニー・ロビンズを自分自身に身につける、ももちろんねらいたい。

一方で、アンソニー・ロビンズは何をしているのか。

彼の意図とか、彼のしている行為への理解が、この講座を学ぶことでだいぶ深く学べるのかなという想像をしています。

原田:

そうですね。

それは大いにはあると思います。

あとは、人柄とか。

この辺は本を読んだりすると、見えてくる部分もあるんですけどね。

ただやっぱり、人ってどうしても、自分が見たいところが印象に強く残ります。

そういう意味でいうと、本を読んでも、セミナーに参加しても、アンソニー・ロビンズの輝かしい部分というんですかね。

世界№1コーチと呼ばれる人であって、何千人の前でものすごいパワフルで、見た目からしても2メートルぐらいあります。

ですから、成功者としてのアンソニー・ロビンズが、特に日本人からすると際立って見えると思うんです。

けど、本人の過去は、けっこう大変なところがあったみたいですので、背後にある本人の弱さとまではいかないですけど、人間味のある部分、過去に経験してきたいろいろ乗り越えてきた部分。

もっと言うと、今もまだ、多分いろいろ未解決な部分を持っている。

不完全、完璧ではない一人の人間として、パワフルなことを演じている節があるわけですよ。

頑張ってエネルギーを高めてるというんですかね。

高島:

アンソニー・ロビンズが?

原田:

そうです。

聞いた話ですけど、ステージに上がる前に、わざわざ体を激しく動かして大きな声を出すとかも一つなんでしょう。

年がら年中パワフルでいられるわけではないですから。

そこまでのパワーを、ステージ上で二千人とか数千人のところでやるというのは、無理をしているというか、負担をかけてやってるところはあるんですよね。

なのでそういう意味では、個人としての側面は見えてくるというのが一つあります。

もう一つ強調しておきたいのは、セミナー講師としてのアンソニー・ロビンズをモデリングしたというよりは、原則一対一の、目の前に苦しんでいる人がいる時に一対一でどう接するかの場面。

ちょっとモードが変わるんですね、そこは。

セミナー講師としてのパワフルな側面とは違う、一対一の場面。

ただ一対一といっても、その一対一が、閉ざされた誰も見ることのできない本当の一対一のクライアントセッションではない。

アンソニー・ロビンズのやっていることとして手に入るのは、セミナーの中の個人セッションの部分か、セミナーの中の一対一の質疑応答の部分か、もしくはテレビ番組とか、何かそういうエンターテインメントの中で取り上げられた一対一のセッションみたいな形になっている。

なので、一対一ではあるんですけど、前提として聴衆がたくさんいることが想定はされてるところなんですよね。

そこがちょっと特殊なんですが、でも今強調しておきたいのは、セミナー講師として、プレゼンターとしてのアンソニー・ロビンズではなく、一対一の、目の前の人にどう接していくかというときのアンソニー・ロビンズをモデリングしてます。

高島:

そうなると多くの方が、そこを注目するんじゃないかなと思うんですけど、セミナー中に、本当に大変な状況にある人が「あなた」とアンソニー・ロビンズに指名されて、「私は…」とセッションが始まる。

そこの、聴衆の前での、アンソニー・ロビンズの一対一での関わりが、本講座の中心になっているところですね。

原田:

そうですね、そうです。

高島:

そういう場面で印象的なんですけど、アンソニー・ロビンズの場合、クライアントが一瞬で変わる。

彼の本のタイトルにもありますけど。

そのあたり、前回の講座(心理援助者講座中級Ⅱ)のカール・ロジャーズだと、一瞬で変わるというよりは、長い付き合いをしていってという感じがしたんです。

けれど、アンソニー・ロビンズのセミナーの一対一は、何十分。

1時間とか、いかないじゃないですか。

その何分かで、さっきまでうなだれていたような方が、希望を見出して変わっていく姿というのは、すごく印象的です。

まさにその場面で、アンソニー・ロビンズがどんなことをしているのかを学んでいく講座ということでよろしいでしょうか?

原田:

そうです、そうです。

一瞬で激変するんですけど、一瞬で激変する準備があるとも言えるんですよね。

だから本当のこというと、相談したいと思ってる時点で、変わる準備ができているとも言えるんです。

準備ができていれば変われるタイミングではあるので、スピーディーに、一気にということが起きないことはないんです。

説明がまどろっこしいので逆の言い方をすると、変わるときは、常に一瞬で変わるんです。

たとえば、カール・ロジャーズは丁寧に時間をかけてやっていきますけど、クライアントが変わる瞬間というのは、やっぱり一瞬で訪れるんですよね。

ただそこまでに、カール・ロジャーズの場合は、じっくりと時間をかけて準備をして、その変化の一瞬のためにひたすら丁寧な関わりをするわけです。

そうするとクライアントの中で、ある瞬間にぱっと目が開く、花開く瞬間が起きる。

そういう意味でいうと、アンソニー・ロビンズのほうが、ある程度準備が整っている人が来ることが多い。

なので、そこの丁寧に準備をするところが比較的省かれて、短時間にその激変する瞬間が来るようにしているとは言えます。

多くの人がそれが難しいのは、どこがポイントになりますかね。

一つは、変化したい気持ちの中に、多くの人は怖さがあるんですよね。

どんなに酷い状況にいても、『変わる』ということが。

逆に言うとですね、怖い酷い状況にいるほうが、『変わる』ことがむしろ怖かったりする場合もあるのです。

まったく先が見えなすぎて。

現状は辛いけれども、現状の延長のほうがまだ予測ができる分、安心してられるんですよね。

「変われますよ」と言われて『変わろう』としても、本当に辛い状態にあって未来がまったく見えないときに、「まったく見えない未来に向かって踏み出しましょうよ」と言われるのは、むしろそっちのほうが怖かったりする場合もある。

だから、あえて足踏みをしたくなるときってあるんです。

基本的に、どんな変化に対しても「現状のままのほうが楽かな」というところはあります。

だから変化したいと思っていても、変化したくない気持ちも当然あるんですよね。

という意味で、『変わりたい気持ち』と『変わりたくない気持ち』の両方を同時に扱う必要がある。

だからこそ、このタイトルに『エンパワーメント』という単語を入れてあるんですけど、前に進むというところをより積極的に後押しするんですよね。

怖さを乗り越えて、踏み出すという意味で。

なので、そこが非常に効果的にできるのがアンソニー・ロビンズの変化が速い理由です。

もう一つは、そうはいっても、無理やり強引に後押しされても、今言った通りやっぱり怖さがあるので、その怖さをどう受け入れてあげるか。

辛さの部分をどう受け入れてあげるか。

これまでの苦しかった人生を、「よくやってきましたね。ここまでで終了です。これからは、明るい人生に行きましょう」という明確な転換点を作ってあげる。

これがアンソニー・ロビンズの技術の一つの特徴です。

まとめると、一つは先ほど言った、これからに向かって進んでいく後押し。

もう一つは、「これまでよくがんばってきましたね」というところに対する受容・共感みたいな意味での完了させてあげる。

辛さを終えてあげるところ。

この二つが、アンソニー・ロビンズは、どちらも圧倒的に速いんですよね。

高島:

なるほど。

もしかしたら、後ほどまた詳しく触れるかもしれないですけど、アンソニー・ロビンズがしているのは、そもそも変わる気のある人。

でもそこには、変わることへの怖さもある。

そういう、人の見極め。

そして、人の心に対して、力ずくに無理やりではなく、実は丁寧に、「変わりたい」思いと、とはいえ「変わるのが怖い」思い、それぞれの思いに手続きという言い方がよいかどうかわからないですけど、ちゃんと手当てをする。

その方が『一瞬で変わった』ように見えるけど、その一瞬に見える裏で、ものすごくいろいろな手続きをしているのですね。

原田:

そうですね。

いろいろなという言い方がしっくりくるかというのは、たぶん学んでいただくとよりクリアになると思うんですけど、他のものと比べるとというところがあって、量としては手続きの量は多くない。

質でいく感じ。

たとえば、「これまでの苦しみを、もう完了させる」といったときに、やり残し感があると完了にならないじゃないですか。

「これから前に進んでいく。大丈夫ですよ」と言われても、その「大丈夫ですよ」と思えるだけの自信の強さというか、十分な力がその人から出てきてなかったらまだ前には行けない。

やることは、一つひとつなんです。

完了させてあげることと、後押しをしてあげること。

なんですけど、それぞれのクオリティが、ものすごく高いんですよね。

ピンポイントで行く感じですから。

手続きの量というよりは、ねらいどころと、それに対する威力が高いんです。

急所を、ものすごい力で一気にやる感じ。

そこが特徴ですかね。

そういう意味でいうと、日常的なコミュニケーションの場面でも、着眼点として役に立つんじゃないかなと思います。

どこがピンポイントで、どこが特に大事なのか、ということがわかる必要があるので。

もちろん、それが見えるか見えないかというのは、トレーニングの課題。

なので、一気に見えるようになるとは言えないですけど、そこを見ようとするのと、やみくもに全部聞こうとするのとは、意味が違うと思います。

高島:

なるほど。

今聞いていて、二つのことを感じました。

一つは、本講座を学んだ後にアンソニー・ロビンズの動画を見ると、「この一言というのは、ちゃんと完了させようとする”ねらい”を持った一言なんだな」というふうに、彼がしていることの意図が、まず見えてくるんだろうなということを強く感じました。

そして二つ目は、であれば日常、「変わりたいけど、でも怖い」なんていうのは、もうザラにあることですから、そういうときに、無理な力づけではなく、必要な手続きとして、質を高めた言葉を届ける。

それができると、人助けというか、そういった意味の心理援助がさりげなくできたりもするのかと。

学ぶ価値が、いろいろありそうだなということを感じています。

高島:

さてそれでは、講座のコンテンツのほうですね。

【主なトピック】

こちらを見ながらお話を聞いていこうと思います。

【主なトピック】

- コーチとしての心理援助

- コーチという役割とコーチングという技法

- コーチングは「何をするか?」ではない

- プロコーチは心理援助をしない

- コーチングの人口動態と適用範囲

- アンソニー・ロビンズが心理援助をする理由

- コーチステートは心理援助を妨げる

- ヘルプかレスキューか

- アンソニー・ロビンズは投影も転移も活用する

- 受容と積極的介入を両立させる心構えとは?

- アンソニー・ロビンズのコーチングセッションの3つの特殊性

- 家族療法を取り入れたコーチングモデル

- コーチングにおける心理援助の重要なターゲット

まずこちらを拝見していて、世界№1コーチのモデリングですから、『コーチ』とか『コーチング』。

こういった用語は、なんとなくのイメージとして僕らに捉えられているところがあるかと思います。

そういった意味で、ちょっとアンソニー・ロビンズを離れる部分もあるかなと思うんですけど、コーチングについて、原田さんに整理していただく機会にもなるのかなと感じています。

その辺、いかがでしょうか。

原田:

そうですね。

ある程度それをする必要があるかな、というところなんですよね。

というのは、多くの人が世間一般に持ってるコーチングのイメージ。

たとえば、コーチングというのを本を読んで、インターネットで情報を調べてというところから得られる、いわゆるコーチングのやり方と比べると、アンソニー・ロビンズがやってるのは、「これってコーチングなの?」という感じに見えるんだと思います。

という意味で、じゃあそもそも『コーチ』、『コーチング』というのが何なのかを明確にしておいたほうが、「アンソニー・ロビンズというのは、確かにそういう意味では『コーチ』ですね」と、まずそこが受け入れられるだろうなと思います。

と同時に、アンソニー・ロビンズのやってることを学ぶのが主旨。

なので、世間一般のコーチング、技術としてのコーチングのやり方・手順みたいなものは、今回はほぼ含まれないというところが差が出てくるとこですかね。

高島:

先ほど話にもありましたけど、セミナーやテレビ番組等、聴衆のいる中、彼が一対一で、一瞬でクライアントの状態を変える。

それには、『変わりたい思い』と『変わるのが怖い思い』とに質の高い手続きをしていく。

その彼の、世界№1と呼ばれるコーチの部分について学ぶ講座というところになりますね。

原田:

そうですね。

会話の技術として、やりとりの技術として、クライアントといわゆる一対一のセッションというんですか。

高島:

はい。

原田:

話を聞いて、質問をしてみたいなのを、たとえば15分とか30分とか、たくさん練習する講座ではないんです。

むしろもっと、人と人としての関わりの中で、どういう態度で関わるか、どこに目を向けるか、どういうメッセージを届けるかという、もっと一瞬の部分をやる感じです。

流れをたくさんやるというよりは、キーポイントになる一瞬を見逃さずに捉えて、そこで適切な一言が出る。

ひたすらその『鍵になる一瞬の言葉がけ』がターゲット。

トレーニングの課題になるところですかね。

というのは、さっきも高島さんおっしゃってましたけど、アンソニー・ロビンズのビデオを見ていただくと、「あ、ここだよな」というのは見えると思うんです。

今見ても、ほとんどの人は、「この瞬間にクライアントが変わった」というのは見えるんです。

そして、「この一言を言われれば、それは変わるよな」というのも、多分わかるんです。

高島:

そうですね。

原田:

ただ、「なんでその一言、出てきたの?」というのがわからないんだと思います。

そういう意味では、その一瞬、その一点、その一言が出るようにする。

それが、トレーニング課題ということになってきますかね。

高島:

言い換えると、その一言が思い浮かぶような捉え方を学んでいく?

原田:

そうです。

思い浮かぶようになる必要もあるし、さらにいうと、それをどう届けるかというところもある。

素晴らしい一言が思い浮かびました。

でもそれを、もじもじしながら伝えても相手に響かないというのじゃ、やっぱりもったいない。

なので、ピンポイントで急所をつけるところと、意欲があるところ。

アンソニー・ロビンズの特徴になってくるところです。

高島:

なるほど、ありがとうございます。

あとこの【主なトピック】を見ていて、下の真ん中よりちょっと下の方ですね。

「アンソニー・ロビンズは投影も転移も活用する」とか、下から2番目「家族療法を取り入れたコーチングモデル」とか、心理学を学ぶと出てくるような用語が出てきます。

【主なトピック】

- コーチとしての心理援助

- コーチという役割とコーチングという技法

- コーチングは「何をするか?」ではない

- プロコーチは心理援助をしない

- コーチングの人口動態と適用範囲

- アンソニー・ロビンズが心理援助をする理由

- コーチステートは心理援助を妨げる

- ヘルプかレスキューか

- アンソニー・ロビンズは投影も転移も活用する

- 受容と積極的介入を両立させる心構えとは?

- アンソニー・ロビンズのコーチングセッションの3つの特殊性

- 家族療法を取り入れたコーチングモデル

- コーチングにおける心理援助の重要なターゲット

「投影とは何だ」とか、「転移とは…」みたいなことを誰もがご存知だとは限らないと思います。

心理学をちゃんと学んだことがないという方でも、「アンソニー・ロビンズから学ぶ」ということで十分対応可能な講座なのでしょうか。

原田:

そうですね。

これ自体をそんなに説明もしませんし、これが背景知識として必要なわけではありません。

むしろ、知っている人からすると、たとえば「アンソニー・ロビンズのやってることというのは、自分の過去を投影してるんじゃないか」とか「あのやり方は転移じゃないか」みたいなことを批評的に言う人も意見としては聞こえなくはないですよね。

それからアンソニー・ロビンズがやってるのは、「あれコーチングというより、セラピーとか心理療法なんじゃないか」というようにも見える場合がある。

実際、彼がクロエ・マダネスという家族療法で結構有名な人なんですけど、その人からトレーニング受けてるので。

なので家族療法の観点は入ってるんです。

それぞれを理解する必要も全然なくて、どう関わっていくかというところだけですね。

なのでこの単語を使ってるのは、こういうのを知っている人が興味持つかなぐらいのことで。

高島:

あくまでもアンソニー・ロビンズのやってることから学んでいくんですけど、それを説明しようと思えば、転移とか投影とかという言葉を使って説明もできるというような。

原田:

そうですね。

知ってる人からすると、「そういう言い方にしたらわかりやすいですね」という程度で、全然それ自体が重要なわけではないです。

高島:

はい、ありがとうございます。

続いて、次に進んでいこうと思うんですけど、

本講座で学ぶ【体験学習を通じて身につけるヒーロー型の心理援助】ということでいくつか。

【体験学習を通じて身につけるヒーロー型の心理援助】

- ヒーロー型心理援助の原則

- 自分の弱さを心理援助の力に変える『脆弱性自己開示』

- クライアントの特殊分類と適正な援助スタイル

- クライアントを孤独から一瞬で救い出す『同情型コンパッション』

- クライアントの底力『power within』の見出し方

- リソースの種を芽吹かせる命の非言語メッセージ

- 評価的になることなく力づけるための『感激マインドセット』

- 絶望を希望に変えるエンパワーメント

- 目的志向モチベーションと回避的モチベーション

- 現状維持を突破させる『レバレッジ』

- クライアントに問題を自覚させない『ストレスフリー介入』

- 立場を活かした引率的リーディング

- 観察者を巻き込む『間接的介入』と『体験的ビリーフチェンジ』

- 『ダイナミック・エンパワーメント』モデルを心理援助に取り入れる

- アンソニー・ロビンズのコーチングの型

ここで僕が注目したのは、上から3つ目の「クライアントの特性分類と適正な援助スタイル」というところ。

アンソニー・ロビンズのセミナーに来ているという時点で、そもそもクライアントは、「何とかしたい」と思ってる。

お金を払ってでも。

だいぶ高額ですよね。

原田:

そうですね。

高島:

そもそも、それぐらいの覚悟を持って来ている大勢のクライアントの中から、アンソニー・ロビンズが、「あなた」とご指名をするじゃないですか。

その、「どうしてアンソニー・ロビンズは、そのクライアントを選んだのか」のことをおっしゃってるのかなと思ったんですけども。

原田:

そうですね。

特性分類と書きましたけど、すごく細かくというところまでは今回はやっていかない予定では考えてます。

たぶんアンソニー・ロビンズの中には、細かく「こういう傾向の人だな」というのを見る着眼点はあると思います。

けど、そこまでやると、4日で終わらないだろうなという感じで(笑)。

それはとりあえず置いておくとして、一番重要なのは、アンソニー・ロビンズのやり方をベースにした心理援助が、通用するケースと通用しづらいケースが考えられるんですよ。

誰にでも、いけるわけではない。

ただ日本であれば、かなり広いんじゃないかなと思います。

対応できる範囲は。

他の内容が混ざってしまって恐縮なんですけど、対比としてカール・ロジャーズの講座。

そっちのほうのスタンスは、本当に大変な状況。

そもそも恵まれていない状態であるとか、もしくは状況的にも心情的にも、ものすごく複雑で、変わる変わらないの前に、とにかく苦しい。

そういう苦しいという状態そのものをサポートする、”支え”になる技術としてカール・ロジャーズのほうを位置づけるなら、アンソニー・ロビンズのほうは、”支え”も入ってるんですけど、もう明らかに”変化”を前提に関わってくるんです。

カール・ロジャーズのほうは、変化というよりも、ただ支えになってあげる。

苦しい人を一人にせずに、味方でいてあげる。

なので気長とも言えますから、そういう意味で言うと、長く関わることのできる家族とか友人とかの場面だと、より効果を発揮すると思うんですよね。

なにをあげても不適切な例になっちゃうんですけど、お子さんが、たとえば学校に行けなくて苦しんでるとか。

だとしたら、学校に行けるようになることがゴールなのではなく、学校に行けなくて苦しんでいるその子に、ちゃんと自分の思いを表に表しながら、しかも受容しつつ、その子の辛さを一人にしないで癒してあげるような方向性がカール・ロジャーズのやっている受容的な関わり。

それと比べると、アンソニー・ロビンズのほうが一瞬で、しかも変化することを目的にしているので、もっと短時間の関わり。

たとえば、実際にクライアントとして関わるケースがある人とか、それから会社の人間関係。

そこまで、ある程度時間はかかりますけど、変化してもらいたいときは、組織の側から、はたらきかけがあったりすると思うので、会社の人間関係なんかも想定されると思います。

あとは、教える立場の人とかですかね。

学校の先生とか、塾の先生とか、全部そうでしょうね。

スポーツのトレーナーとかも、そういう分類に入りますかね。

なにかこう、相手が変わることを前提に、そういう種類の対応なんです。

なので、変わる準備ができているか、変われる人なのかというところが、使うか使わないかの線引きになるということですね。

そこの見極め。

この層の人たちには、いけますよ。

この層の人たちは、もっと時間をかけて。

丁寧に手をかけ、気持ちをかけること。

時間をかけてあげること自体が援助になりますよという層の人は、別なので。

人間のタイプとして、能力のタイプとして、性格のタイプとしてというよりは、一瞬で変わるということを想定したときに、「変わる準備ができている層なのかどうか」という意味での分類。

高島:

あぁ、なるほど。

アンソニー・ロビンズ的な『一瞬で変わる』この心理援助をできる相手なのか、そうじゃないのかという見極めが、まずできるようになるという意味で。

原田:

そうです。

できるようになるというか、これはたぶん、すぐできると思います。

皆さんの頭の中に、もうすでにあるものに近いかなと思うので。

そこを整理して、『一瞬で変わる』心理援助の型で対処できる層の人たちはこれぐらいです。

こういう傾向が見受けられたら、この人たちはもっと違う関わり方をする必要があります。

逆にいうと、ここまでいったらアンソニー・ロビンス的なやり方の必要はありません。

つまり、心理援助いりませんという人も出てくる。

高島:

なるほど。

原田:

コーチングを知ってる人で言うと、コーチングがうまくいく相手であれば、ほとんどのケースでアンソニー・ロビンズ的な関わりまではいらない。

コーチングを学びました。

質問の仕方を学びました。

傾聴する技術も、一応やりました。

セッションもたくさん練習しました。

この層の人たちは、コーチングが自然にうまくいく。

けど、「こういう人だと、なんかなかなか話が進まないよなあ」みたいなのが起きがちなんですね。

そうすると、たとえば組織の中だと人によっては、「2割の人にはコーチング効くけど、8割の人にはコーチング効きません」みたいな言い方をしてきたりとか、「いや、そんなことはない。コーチングのこの部分は効くんだ」とか、いろいろな見解が分かれてくるんですね。

もっと単純に言うと、『心理援助なしのコーチングでいけるケース』と『心理援助ありのコーチングじゃないとうまくいかないケース』というので区別をしないと。

アンソニー・ロビンズの型は、心理援助ありのコーチングというところになります。

高島:

なるほど。

自分自身の反省も込めてなんですけど、習ったことは使ってみたくなるので、やらかしちゃうことというのが…。

たとえば、コーチングを学んだから家族に使ってみようと。

相手はそれを期待もしていないのに。

そうしてうまくいかないときに、「講師の教え方が悪かったんだ」とか、「コーチングって意味ねーよ」という捉えになる。

あるいは、習ったのに自分はうまくできないということで、「自分、才能ないな」みたいなことを思ってみたりとか。

そういうことが自分の中でもあったなと思うんです。

そういう意味でも、今回学んだことを「この人には使ってよいのか」とか、「この人にはやっちゃダメだよ 。うまくいかないぞ」とか、そういったことを教われるというのはすごく大事なことだなと思いながら、今聞いていました。

原田:

そうですね。

ここは…どこからいこうかな。

僕自身の観点でいうと、関わり方を選ぶときに、かなり大雑把なレベルとして常に気をつけているところで…。

気をつけている? 気に留めているところで、

①この層の人には、心理援助はもういらない。

もういらないという言い方です。

なしでも十分一人で生きていける人だから、この層の人には心理援助なしで専門家として関わっていきましょうというときもあります。

②この層の人たちは、心理援助があれば一気に大きな飛躍ができるだろうなというときが心理援助が追加されるケースです。

たぶんこれが、一番ケースとしては多いです。

③この人たちは、とにかく心理援助的に、苦しみを癒せるように関わること自体に、もう徹しようという場合もあります。

やっぱりそこは比率の違いがあって、でもその区別がついていると、なにをするかが変わるんですよ。

たとえば僕も、過去を振り返るとあります。

実際にクライアントさんと会った後に、「結局、話を聞くことしかできなかったな。プロとして、なにかもっとしてあげられなかったのかな」みたいな反省をした、そういう時期があるんですよね。

でも今だったら、「この人は話を聴くことこそが最大の援助になるな」と思って、聴くことだけを選ぶというパターンがあり得るんですよ。

それがカール・ロジャーズのやっている方向性ですけど、そういうときはそういうときであります。

それとは別に、「もっと心理援助をしながら、支援もしていく」というときもある。

なので、なにを目指すかという、関わり方におけるゴール設定が変わってくるんですね。

変化を求めてやる関わりなのか、支えることを目的とした関わりなのか、専門知識を提供するサービスだけしていればいい相手なのかという見極め。

そこが自分の中でクリアになってきたことで、なにに努力を、なにに自分の力を思い切り注ぐかという焦点が変わる。

クリアになってはいますね。

そこら辺は、たぶん皆さんに役に立つのじゃないかなと。

もう一つ現実的には、そこの区別がつくと、たとえば一つは「心理援助が要らない人だけと関わってます」という人であれば、そもそも必要ないと思いますし、「専門性だけでやってるとうまくいきません」という人が混ざってるんだとすると、そこにはたぶん心理援助を求めている人が来ている可能性がある。

そのときには、今回の講座は、かなりダイレクトに役に立つところなんだろうと。

高島:

そうですね。

心理援助者講座入門編だとか、中級Ⅰミルトン・エリクソン、中級Ⅱカール・ロジャーズと学んでこられた方であれば、心理援助の配分はつかみやすいでしょうし、今回初めていらっしゃるという方でも、現実的に今の日本で、もうとにかく支えが必要で心理援助の部分が10割ですという人はそんなにいらっしゃらないでしょうから。

原田:

そんなにいないですね。

高島:

一方で、プロとして心理援助は一切なしですというスタンス。

サービスとしてはもちろん成り立つと思うんですけど、現実的に感謝が返ってくるかどうかは抜きにして、「心理援助は、もう十分。結構です。もう私、土台しっかりしてます」という方は、逆にそちらはそちらで、そんなにいない。

やっぱり人は、どこかまだまだ満たされていなかったり、 実は頑張って孤独に耐えてというような部分をお持ちの方が、僕はむしろ、ほとんどじゃないかなと思います。

そういった意味では、今回初めて学びに来るという方も、アンソニー・ロビンズの心理援助のスタイルというのは、一番使い道があるというか汎用性の高い、世の中のニーズにも合ってるのかなというのを感じていました。

原田:

はい、おっしゃる通りです。

順番的に言えば、心理援助者講座中級3つのシリーズの中で、これ一番最初にやっておいたほうがスムーズ。

汎用性という意味では、位置づけとしては一番日常に近いです。

極端ではない、というところはあります。

そして今、高島さんがおっしゃっていた、多くの人に当てはまるし、多くの人が求めてもいるというところなんですね。

今、『サービス』と『心理援助』というのを当たり前のようにわけて言っていました。

ちょっとだけ説明しておくと、たとえばなにかの問題があって弁護士に相談に行く場合、ほとんどの弁護士の人は、心理援助はしてくれないんですよ。

「そのケースは法律的に言うと〇〇なので、すぐに△△をしたほうがいいですよ。今もう、とにかく早くこれをやってください。そのほうが有利に立てるので」

とか、そういう感じになるそうなんです。

それは専門家としてのアドバイスとして適切で、もうド正論なんです。

でも心情としては、

「すみません私、だいぶこの件で辛い思いをしているので、そうは言われてもそれ…」

「そうですか? 早くやったほうがいいですよ」

というところ。

気持ちの面でなかなか乗り気になれないところは、心理援助が必要なところなんですね。

なので、そういう種類のことは日常でたぶんあって、人から困りごとの話とか聞いて、「それはこうしたらいいですよ」というアドバイスが多くの場合通じないのは、それはアドバイスに効果がないからじゃなくて、心理援助のほうをやってないからなんですよね。

高島:

そうか。

「わかってますよ。でも・・・」ということがアドバイスをもらったときに起こるのは、「前に進むわけにはいかない」という気持ちが完了してない。

原田:

そうです。

高島:

確かに行動としては、そのアドバイスは有効なんだろうけど、気持ちの部分の心理援助が大切で、それをアンソニー・ロビンズがちゃんと行ってる。

そういうコーチであるということですね。

原田:

そうです。

高島:

ありがとうございます。

あと僕ちょっとよくわからなかったのが、スライドの上のほう。

『クライアントの底力』というのは頼もしい言葉だなと思って見てたんですが、そこに『power within』の見出し方とある。

【体験学習を通じて身につけるヒーロー型の心理援助】

- ヒーロー型心理援助の原則

- 自分の弱さを心理援助の力に変える『脆弱性自己開示』

- クライアントの特殊分類と適正な援助スタイル

- クライアントを孤独から一瞬で救い出す『同情型コンパッション』

- クライアントの底力『power within』の見出し方

- リソースの種を芽吹かせる命の非言語メッセージ

- 評価的になることなく力づけるための『感激マインドセット』

- 絶望を希望に変えるエンパワーメント

- 目的志向モチベーションと回避的モチベーション

- 現状維持を突破させる『レバレッジ』

- クライアントに問題を自覚させない『ストレスフリー介入』

- 立場を活かした引率的リーディング

- 観察者を巻き込む『間接的介入』と『体験的ビリーフチェンジ』

- 『ダイナミック・エンパワーメント』モデルを心理援助に取り入れる

- アンソニー・ロビンズのコーチングの型

『power within』というのは?

原田:

これはなんてことない、本人の持ってる力。

高島:

本人の持ってる力。

原田:

本人の持ってる力。

専門用語でいうと、リソースなんて言ったりすることもあります。

ただ、持ってる力とかリソースという言い方をしたときに、いろいろあるわけですよ。

一人が持ってる力、使えるもの、財産みたいなものは、一つではないのでたくさんあって。

それで、「たくさんありますよね」では、それは前に進む原動力としては不十分なんですよ。

このときに、「必要な力はこれだ」というピンポイントの、前に進む原動力として後押しをしたい対象があるんです。

『エンパワーメント』は日本語でいうと『力づけ』ですけど、『力づけ』をするその『力』がどの『力』なのかを選ぶ、見極める必要があるということですね。

たとえば、頑張れる力というのもあるし、行動に起こす力というのもあるし、よく考えることができる力というのもあるし、人に優しくすることができる力、いろいろあるじゃないですか。

このうち、「この人が前に進むために、力を大きくしなければいけないところはどこか」と、そこの見極めがまずある。

そのときに、その人の内側にありながら、まだ十分芽生えていなかったもの。

しかもそれが、今までその苦しみを生き抜いてきた、陰の原動力になってる。

そういうものが内なる力『power within』のイメージなんですよね。

そもそもの『power within』という単語は、アンソニー・ロビンズの著書にたしか入っていたと思うので、それでこの単語を選んでいます。

日本語でいうと『内なる力』ですね。

高島:

そうすると、クライアント目線でいくと、絶望が希望に変わるタイミングに、「そうだよな。自分には、もう乗り越えるだけの力があるよな」という納得感が起こる。

そこにはアンソニー・ロビンズの受け取ってもらう技術。

「あぁ、そうか!」と納得が起こるような着眼点や届け方というのが、おそらくあるんだろうなと感じています。

原田:

そうです、そうです。

高島:

「あなた、いろいろよいとこあるじゃないですか」みたいなことを言ったところで、「いや、そんなことないです」となっちゃうと絶望のまま。

なので、そこはやはり、見つけ方(着眼点)と届け方がある。

クライアントが、状況としては変わってなかったはずなのに、「そうか。自分にはそんな力があるじゃないか」と絶望が希望に変わっていくということが起こる。

こういう捉えでよろしいでしょうか。

原田:

まさにそんな感じです。

本人としては自分にはそれがないと思っていて、「だから自分は苦しいんだ」と思っている。

でも実際は、今まで生きてきた経歴からすると、そこにはその力がすでにある。

ただそれが、本人の望む形で見えていなかった。

それを、「ここにあるじゃないか」と言ってドンピシャで見せてあげて、それをしかも納得できる形で伝えることができるのが、ここの技術ということになりますかね。

高島:

なるほど。

原田:

具体的に言うと、たとえば勉強が苦手で「私、頭が良くないんです」と言っていた人に対して、「そんなこと、なかったじゃないか」という…。

「頭良くなかったで、どう絶望するか」というところをちょっとリアルに考えないで言い始めちゃって…。

ただの見方の変更に聞こえないようにするには、どうしたらいいかなって思ってるんですけど…。

たとえば、「私、一生懸命勉強したつもりで頑張ってやってきたのに、やっぱり、でもダメでした。受験失敗しました。私、頭良くないんだと思います。もうこの先やってもしょうがないから、もうこれで勉強を諦めます。もういいです」と言っている人に対して、「そんなことはない」と言って、再び目標に向かって、今までよりもさらに力強く進めるようにするのが、ここでイメージされる関わり方なんです。

「頭良くなかったので…」という自信のなさに対して、

「いろいろと勉強の仕方を自分で探して、そしてなにがあっても、今まで勉強するということを止めないできた。

そういうふうに、勉強に対して前向きに自分の気持ちを向けることができるというのは、大きな才能じゃないか。

ただ単純に、『教科書読んで、問題集やったら自然にできるようになりました』ではなく、自分なりに工夫しないといけなかった。

その工夫する能力があったということ自体が、今ここまで、あなたが考える頭が悪い自分が、今まで勉強を頑張れてきた原動力なんだ。

それがなかったら、そもそも、もっと勉強できなかった。

成績出なかったでしょ。

自分なりに工夫して、他の人たちは、優秀な人は工夫しなくても自然に勉強できちゃったかもしれないけど、自分は工夫をして頑張ってここまでやってきた。

勉強の仕方自体を工夫できるというその頭のよさが、あなたをここまで支えてきたんじゃないですか。

それを持って、これからもっと適切な勉強法を見つけることができれば、あなたは、ただなにもしなくても成績がよかった人とは、比べものにならない飛躍ができるはずですよ」

みたいなのが見出し方。

高島:

なるほど。

今みたいな言葉をアンソニー・ロビンズのセミナー動画で見て、「うまいこと言うな」とか、その言葉を聞いてクライアントの表情が変わって、「ここだよな」という一瞬を捉えるところまでは、たぶんビデオで見て取れる。

だけど、なぜそこでアンソニー・ロビンズがそれを言えたかというのを、今回の講座の中で学んでいく。

原田:

そうですね。

高島:

なるほど。

高島:

あとこの講座の【トレーニングする心理援助の技術】というところ。

いろいろと言語パターン、メッセージの仕方とかリフレーミングの種類なんかが出ています。

【トレーニングする心理援助の技術】

- コンパッションを生む『苦しみの見立てマップ』

- ねぎらいの言語パターン

- 慈悲の非言語メッセージ

- 力づけの言語パターン

- 支援的Iメッセージ

- 聴衆を利用した間接的承認

- 変化への抵抗の対処法

❶積極的リフレーミングによる力づけ

❷消極的リフレーミングによる承認的直面化

❸レバレッジの言語パターン - 前進を後支えする言葉がけ

- 聴衆を巻き込むセミナー型グループセラピー

- 聴衆に対する間接的介入:目撃型メタファー

冒頭でも言ったんですけど、「何千人も集めてセミナーをします。そのために、この講座を学びます」という人は、たぶんほとんどいないと思うんです。

現実的には、僕らは、他の家族もいる前で家族の一人にちょっと言葉をかけたりだとか、会社の中で、完全な一対一になるケースよりも、他の社員もいる中で、なにかコーチング的なこととか心理援助的なことをするというケースのほうが多いと思います。

なので、そういうところで、今回トレーニングするものが、いろいろと活用できるのかなというふうに感じています。

その辺、どうでしょうか。

原田:

そうですね。

一つのイメージとしては、今、高島さんがおっしゃっていた、『一人の人に対して、その人を援助する』というときに、周りに他の人もいるという状況はダイレクトに使えます。

たぶん、もっと汎用性があるのは、そもそも多くの人が経験する人間関係の場面は、人が多いところ。

一対一じゃないとき、赤の他人だと参加してくれないことがあるので、赤の他人というより、ある程度同じ目的を持ってその場にいるようなケースは多いと思うんですよ。

たとえば5人ぐらいで一緒にお茶飲んで話してますとか、家族みんなでご飯を食べてますとか、会社で会議ですとか、朝礼ですとか。

学校なんかはもう典型的にそうですけど、ずっとひとまとまりですよね。

そういう場で、特定の誰かが悩み相談をしてということを考えなくても、みんながいる中で、その中で誰か一人に対して、自分が選んで、はたらきかけることは結構あると思うんです。

誰かに対して、なにか言ってあげたいことがある。

褒めてあげたいとか、慰めてあげたいとか、質問したいこととか。

なにかしら、コミュニケーションがなされるじゃないですか。

複数の中で。

「自分はこの人に、今話しかけます」という瞬間は結構あると思うんです。

その場面は全部、想定されます。

高島:

過去、原田さんの講座に参加なさった方はイメージがつきやすいのかなと思うんですけど、たとえばNLPトレーナーとして、そこはプロとして「NLPとはこういうものですよ。このワークはこうやってやるんですよ」というプロとして教える部分がある。

受講生も、そもそもは、たぶん、そこのみを期待して来る。

だけど、そのプロにとどまらないなにかというのを、僕はずっと原田さんに感じている。

それというのは、たとえばこの【トレーニングする心理援助の技術】に上がってるような事柄が、心理援助としてなされていたんだろうなと感じているんですよね。

- コンパッションを生む『苦しみの見立てマップ』

- ねぎらいの言語パターン

- 慈悲の非言語メッセージ

- 力づけの言語パターン

- 支援的Iメッセージ

- 聴衆を利用した間接的承認

- 変化への抵抗の対処法

❶積極的リフレーミングによる力づけ

❷消極的リフレーミングによる承認的直面化

❸レバレッジの言語パターン - 前進を後支えする言葉がけ

- 聴衆を巻き込むセミナー型グループセラピー

- 聴衆に対する間接的介入:目撃型メタファー

その部分(心理援助)に、受講生はそもそも期待はしてなかったし、お金もそこに支払ったつもりはない。

だけど、多分なされていたんだろうなと思うんですよね。

一方で、原田さんがヒーロー型の心理援助、『グイっと一瞬で変えて』とかいうイメージではない。

どちらが先かわからないんですけど、そういう一対一ではなく、他にも人がいるセミナーみたいな人間関係の中で、アンソニー・ロビンズの使っているような技術の一部を使うというようなことはなされていたと思います。

ご自身の講座のネタバラシになっちゃうのかもしれないんですけど。

原田:

ああ、そうですね。

どういう言い方をしたらいいでしょうね。

アンソニー・ロビンズをモデリングしてそれをやっているというよりは、セミナーみたいな複数の人がいる場で、どうコミュニケーションをして、どうそこにいる多くの人たちに影響を及ぼしていくかという発想は、けっこう幅広く使われてはいるんですよね。

アンソニー・ロビンズならではの技術じゃないってことです。

むしろ、アンソニー・ロビンズはそのやり方を学んで、セミナーに取り入れていると見たほうが適切だろうと思います。

それはたとえば、ミルトン・エリクソンも明らかにやっている。

上手い人は、たとえば僕が見た中でも教育学の教授の人ですけど、その人のセミナーなんかも、教えてる内容だけではなく、そのセミナー中の人間関係を通して、そこに来ている人たちがどう成長していくかみたいなところまで設計してセミナーを組み立ててたりする。

なのでそういう意味では、そこにいる人たちの人間関係をどう活用して援助の機会を作っていくかというのは、よく知られていることではあります。

高島:

なるほど。

その辺り、アンソニー・ロビンズが元祖というわけじゃないんでしょうけど、学校の先生であったり、たとえばケアマネージャーの方なんかも、利用者さんとそのご家族と接するとか、会社の上司が部下にとか、やっぱり一対一じゃない人間関係がいろんな場にある。

そういったときに、その関係性を利用して関わるというようなところは、ニーズとしてもあるのかなとは思うんです。

それも、本講座で学べますか。

原田:

そうですね。

そこも練習する予定ではいます。

理屈として知ってもらうだけでも発想に出てくるとは思うので、それ自体が役に立つところもありますし、実際それを練習してもらおうとも思ってます。

これができてくるともう一つはですね、裏の面なんですけど、「逆に、これはやっちゃいけないんだな」というのも見えてくるんですよ。

高島:

ということは、世間一般で、知らず知らずにやっちゃっているのが散見される?

原田:

そうです。

たとえばよくある話を例にとると、ママ友の集まりとかで、一人の人がトイレに行っている間に、その人の悪口が始まるみたいな話を聞くんですけど。

高島:

はい。

原田:

これをやると、そのケースではですよ、『その人に対しての悪口を言っている』に過ぎないんですけど、実際にそこにいる人たちになにが学ばれるかというと、『自分が席を外したら、たぶん自分も同じことをされるんだろうな』と。

そういうことが、理解されてしまうじゃないですか。

だからその場面に遭遇しただけで、あの人がいなくなったら急に悪口が始まりましたというそのママ友の集まりは、そもそも常に、自分も含め悪いところを見て文句を言い合う、そういうところなんだなというのがわかってしまうんですよね。

そうすると、そこにいること自体ストレスになってきたり、すごく気をつけなきゃいけない。

心の底からそこで楽しめるかというと、頑張ってこの関係の中で、生き残っていかなければならない。

過酷な場にはなるかもしれないけど、仲のいい友だちの集まりではなくなってくるじゃないですか。

だから、その人がいないというときにその人の悪口を言うというのは、そのこと以上のメッセージが伝わっちゃうわけですよね。

高島:

なるほど、なるほど。

原田:

表面上は、『あの人の悪口を言った』という一つなんですけど、実際に伝わるメッセージは、『この人は、本人がいないところでは悪く言う人なんだ』ということが学ばれてしまう。

なので、『自分がこの場でやってるこれは、ここにいる人たちに対してどういう間接的なメッセージを持つんだろうか』というのが視野に入ってくるようになるということですね。

高島:

今のお話を聞いていただけでも、こんなことが思い浮かびます。

たとえば会社である人がお休みのときに、その方の悪口というか、批判的なことをポロっと仮に上司が言ったとします。

それはそこにいる人たちに、「この会社は、決して心を許せるような職場じゃありませんよ」というメッセージを発してしまっていることになる。

倫理的に「いない人の悪口を言うのをやめましょう」だけではなくて、それはあなたの発するメッセージとして、「決してこの会社に心許すんじゃねーぞ」と言ってることになりますよということ。

そういった、やってしまった、気をつけなきゃいけないケースというのがわかってくる。

ということは、裏の面の裏なので、また表に戻す感じになるんですけど、たとえば会社で、ある部下に心理援助をしているときに、その部下に対してはもちろんなんだけど、そこで耳にしている周りの人たちに、何事かポジティブなメッセージを届けるなどにも使えるということですよね。

原田:

そうです、そうです。

『一人の人に対しての関わりが、一人だけじゃなくて全員に影響を与えているんだ』ということを、どれぐらい気にしながらやれるかですね。

たとえば会社の話であれば、「具合が悪かったら、無理しないで休んでくださいね」と言っておきながら、自分はゴホゴホ言いつつ無理して出勤しているというのは、それはやっぱり「無理して出勤してください」が伝わっちゃうわけですよ。

上司があんなに辛いのに来ているんだったら、私がこのぐらいの風邪でやっぱり休めませんよね。「残業しないで早く帰りなさい」と言っている上司が一番遅くまで会社にいたら、「いや…でも…」というのが起きるし。

高島:

はい。

原田:

なので本人も、「今日はちょっと具合悪いから休みます。私がいなくて大変かもしれないですけど、なにかあったら、そんなに状態が悪いわけじゃないので、どうしてもというときは聞いてください。でもこの件に関しては、あの人が詳しいんで、あの人に頼めば大丈夫です」とかってちゃんと休めるかどうか。

「皆さんもいつでも休んでくださいね」になってるほうがより説得力ある。

さらにいえば、誰かが休んだときにも、「誰々さんちょっと風邪で、37℃ぐらい熱があるということだったので今日休んでます。皆さんも辛い時とかあったら、別に熱が何℃とかという基準はなくて、今日は具合悪いなというときは、気軽に有休使って休んでくださいね」みたいなのを、誰かが休んだときにポジティブなメッセージとして表現する。

そうすると、そういう風土ができあがってきますよね。

なので、一人に対してのメッセージ、自分のしていることが、全体にどういう影響を及ぼしているのかを考えていくというのが、アンソニー・ロビンズが一対一のコーチングをしているわけではなく、セミナーの場であり、テレビの中でやっていることの持つ、一つの特徴なんですよね。

高島:

僕自身も経験がありましたけど、「うちの人たち、いつも残業するんだよね。早く帰ればいいのに」とか、「年休、誰も取らないよね」みたいな声。

その企業風土とかを批判というか、こうなんですよと嘆くような声を出す方々。

その方々がなにかすることで、ずいぶんと全体を動かしていくこともできるんだろうなと。

可能性を感じる講座だなと感じています。

ということで、カール・ロジャーズのやっているような心理援助というのは、そこはそこで一番本質的なところなんだろうなと思います。

そういうものもありつつ、汎用性というような意味では、やっぱり今回アンソニー・ロビンズに学ぶことというのはいろんな場面で応用できるんだろうなということを感じています。

ぜひまた4日間、楽しみにしています。

今日は講座の解説、どうもありがとうございました。

原田:

ありがとうございます。

心理援助講座中級Ⅲ『アンソニー・ロビンズ』

心理援助の心構えと技術トレーニング入門

~心理援助の達人のモデリングから~